5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

第4弾は中地区2位のアルバルク東京(以下、A東京)です。

勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 44 | 16 |

| HOME | 22 | 8 |

| AWAY | 22 | 8 |

シーズン中盤の年末年始、司令塔のテーブス海選手がコンディション不良か何かで欠場が大きく影響してか5連敗を喫していました。その期間には同一カード2連敗が2度(第15節@群馬戦・第16節渋谷戦)あり、アジャストの面で不安を見せることに。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 44 | 16 |

| 東地区 | 12 | 4 |

| 中地区 | 19 | 9 |

| 西地区 | 13 | 3 |

強豪ひしめく中地区の2位を確保したことからも分かるように、東・西地区においては強さを見せています。

ただ、背景として、同地区には渋谷・横浜・川崎といった首都圏チームが多いです。特に渋谷は同じく東京のチームなので、それぞれホームなのかアウェイなのか微妙な感じもあります。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 9 | 9 |

| 宇都宮ブレックス | 1 | 1 |

| 千葉ジェッツ | 2 | 0 |

| 群馬クレインサンダーズ | 0 | 2 |

| 三遠ネオフェニックス | 1 | 3 |

| シーホース三河 | 3 | 1 |

| 琉球ゴールデンキングス | 1 | 1 |

| 島根スサノオマジック | 1 | 1 |

CS出場チームに限ると勝率は5割。CSの1st Roundでは千葉ジェッツとの対戦が既に決まっており、対千葉では2勝0敗と相性の良さを見せています。

ただ、千葉は開幕から現在に至るまでケガ人に悩まされてきたチームで、対戦時も渡邊雄太選手は負傷欠場、富樫勇樹選手も第1戦で捻挫をして第2戦を欠場するなど、フルポテンシャルの千葉と対戦していないのもまた事実。当初の予定ならば、千葉もCSにはフルメンバーが揃うため、Bリーグ創設当初からリーグのトップチームとして引っ張ってきたチーム同士、雌雄を決する戦いになりそうです。

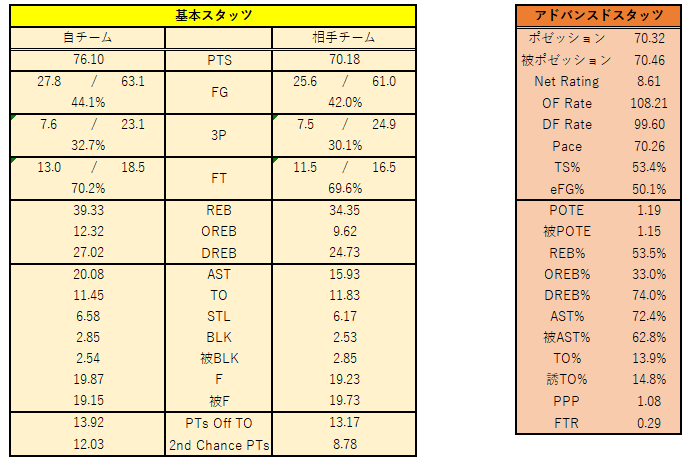

スタッツ情報

今シーズン、Bリーグを見てきた人なら分かる、「最強のオフェンスは三遠、最強のディフェンスはA東京」という構図。リーグでは唯一のDefensive Rateが100を下回るチームです。

※リーグ公式の数値と異なるのは、計算方法が異なるためです。

平均得点・平均FG%はCSチーム中最下位。平均3P%もシーホース三河が僅かに下回る程度でワースト2位です。そのようなチームが何故中地区2位の座に座れたかと言うと、巧みなゲームコントロールと、2nd Chance PTsによる失点リスクのケアだと思います。

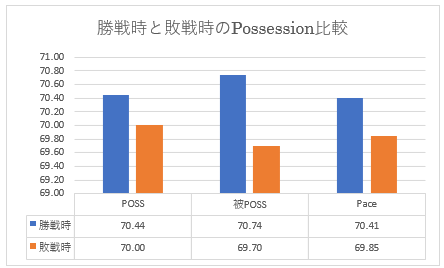

A東京というチームの平均的な試合のペースは70.33と極めて遅いのが特徴。ゲームをコントロールすることで、相手チームの得点機会の回数を減らし、接戦に持ち込むのがこのチームのカラーと言えるでしょう。

2nd Chance PTsによる失点はなんと僅かに8.78失点のみ。

これは単なる印象論ですが、A東京のビッグマン4人は皆、DREBへの意識が強いように思います。

ビッグマンの平均DREB

- スティーブ・ザック選手:3.2本

- セバスチャン・サイズ選手:4.1本

- ライアン・ロシター選手:7.1本(リーグ6位)

- レオナルド・メインデル選手:3.3本

これらのビッグマンがDREBを獲得してくれること、仮に相手にOREBを保持されても2nd Chanceを防いでくれること。これらがこのチームのディフェンスを支えている要素の1つでしょう。

得点面

まずは、A東京の得点面について見て行きましょう。

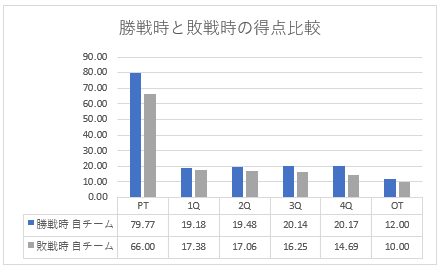

勝戦時と敗戦時の得点比較

勝戦時の得点が唯一80得点を下回るチームです。Q毎の得点状況も20得点前後をコンスタントに決めており、安定して1試合を戦えるチームですね。

ただ、「安定感がある」と言えば聞こえが良いですが、悪く言うと「爆発力がない」とも取れます。敗戦時にはQを経るごとに徐々に平均得点が下がっています。

特に逆転したい第4Qでは14.69得点と極めて得点が少なく、「リードされると逆転するだけの得点力がない」と言えます。そういうカラーのチームならば、ディフェンスを強固にしようという方向性はある意味正しいと言えますね。

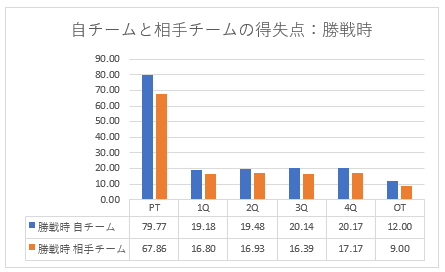

勝戦時の得失点

勝戦時ではわずか67.86失点のみ。プロリーグとして考えると、この失点数はかなり少ないですね。

単純計算ではありますが、前半では平均得失点が38.68ー33.73で5点差未満で折り返しても、後半に点差を着実に広げて危なげなく試合を進めている印象ですね。

また、CS枠確保の争いが本格的になってきた3月からは、第3Qまでリードを許して第4Qで逆転勝利した試合が7試合(3月以降は23試合)ありました。なお、それ以前は1試合もありません。

| 第3Qまでリードを許して第4Qで逆転勝利した試合 | ||

| 試合 | 最終スコア | 第4Qでの得失点 |

| 3/1 京都戦 | 83-81 | 19-14 ※OT:14-12 |

| 3/5 宇都宮戦 | 63-61 | 23-15 |

| 3/22@茨城戦 | 73-70 | 15-8 |

| 3/30 FE名古屋戦 | 76-72 | 29-15 |

| 4/6 千葉戦 | 75-72 | 21-10 |

| 4/16 三河戦 | 73-67 | 29-21 |

| 4/27 川崎戦 | 84-80 | 22-17 |

オフェンス力にフォーカスされないチームですが、土壇場の強さには目を見張るものがあります。

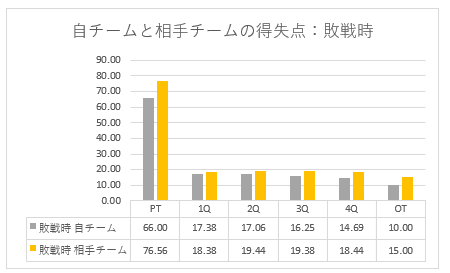

敗戦時の得失点

敗戦時での得点は僅か66.00得点。また、敗戦時の失点も76.56失点であり、一概にロースコアゲームに強いとも言えません。敗戦時を振り返ると、時々単一Qで25得点することもあるのですが、それが次Qに勢いを引き継げない弱さがあります。

ただ、上記の傾向はあくまでシーズン全体の状況。前述したように、3月以降は逆転勝ちの試合も多くなってきたため、CSモードにチームの意志が固まっているかもしれません。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

FG

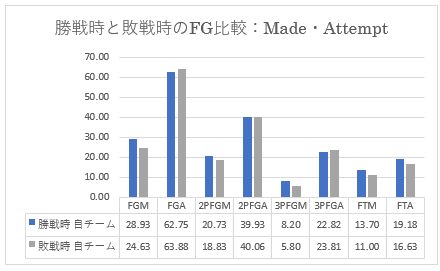

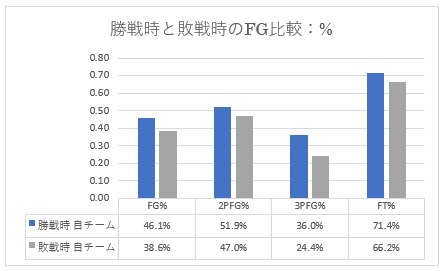

勝戦時の方がFGAが少なく、その上でFGMが多くなっており、堅実で高確率なオフェンスを展開しています。

その中でもFTAは敗戦時よりも2.55本多く獲得しています。個人のシーズン平均FTAが2.0を超えている選手が4人おり、内3人が平均FTA:3.0本を超えています。

敗戦時にはFGAが軒並み多くなり、FGMも全て低下しています。その影響もあって、敗戦時のFG%は40%を下回る38.6%。特に顕著なのが3PFG%で、勝戦時:36.0%に対して、敗戦時には24.4%まで低下します。

個人的に、1試合当たりの3PFGAが3本以上を超えたり、%FGA3P(その選手のFGAの内、3PFGAが占める割合)が70%を超える選手のことを「そのチームのシューター的な役割を持つ選手」として認識するのですが、その定義で行くと、ローテーション選手では以下の選手が挙げられます。

| 3P | 3P% | |

| テーブス海選手 | 1.0/3.4 | 28.8% |

| 安藤周人選手 | 1.8/5.7 | 31.2% |

| ザック・バランスキー選手 | 0.7/2.1 | 33.6% |

| レオナルド・メインデル選手 | 1.1/3.6 | 29.1% |

| 小酒部泰暉選手 | 1.2/3.1 | 38.3% |

以上のように、ある程度シューターとして計算できるのが小酒部選手のみと言った感じです。特に安藤選手は良い時は4~6本決めることもありますが、悪いときはトコトン入りません。そのシューターメンタリティは良いところなんですけどね。

他のローテーション選手で確率が良いと言うとセバスチャン・サイズ選手(37.0%)と福澤晃平選手(41.7%)ですが、サイズ選手はCの選手、福澤選手はプレータイム的にボリュームが少ないので、メインのシューターオプションとしては使いにくいのが本音。

データ上、3P%がチームの浮沈に直接影響しているので、ショットセレクションや確率については重要視したい所です。

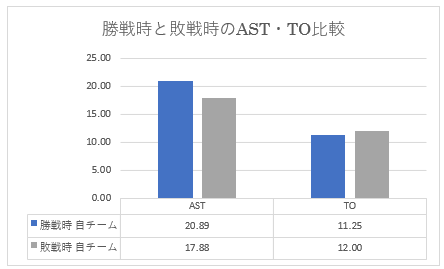

AST・TO

ASTは勝戦時・敗戦時の比較で3.01本違います。背景として敗戦時のFG%が低いことが挙げられます。逆に言えば、FG%があれだけ低くてもASTが3.01本しか違わないのは、ハンドラー自身の得点よりも、あくまでパッシングゲームで戦い抜こうとしていることが考察できます。

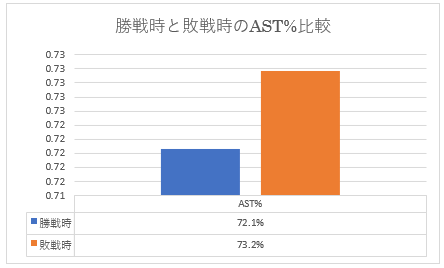

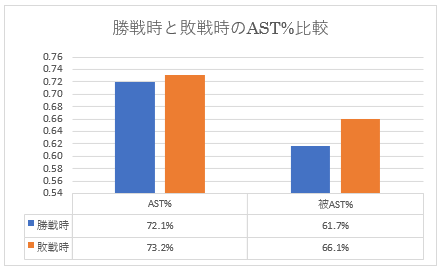

一足先に自チームのAST%を提示しましょう。御覧の通り、何なら敗戦時の方がAST%が多いです。勝敗を分けるのはハンドラー、つまりはテーブス選手・メインデル選手・小酒部選手のショットクリエイト能力がカギになるでしょう。

「パッシングゲームで戦い抜こうとしている」と聞くと、一見するとポジティブに感じられるかもしれません。しかし視点を変えると、「ハンドラーのショットクリエイト能力に期待できないため、得意とするパッシングゲームに頼りすぎてしまい、相手に対応されて敗れている」とも解釈できます。

そのため、「敗戦時のほうがAST%は高くなるものの、アシストの総数は少なく、FG%も伸び悩んでいるのではないか」という仮説を個人的には立てています。

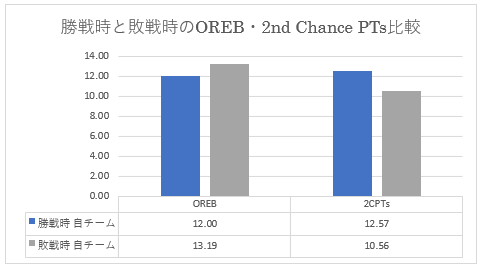

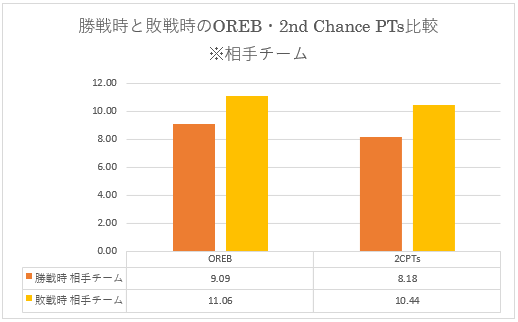

OREB・2nd Chance PTs

チームの傾向としては琉球と同じく、OREBの数に2nd Chance PTsは比例せず、敗戦時には少なくなっていました。

敗戦時に限る推測としては、3PFG%が勝戦時と比較して著しく低いことと関連しているかもしれません。

3Pシュートが外れた場合、そのボールはロングREBとなりやすい傾向にあるため、OREBをその場で獲得してもイージーなシュートにすることが出来ず、止む無くオフェンスを再構築することになっているからでしょうか?

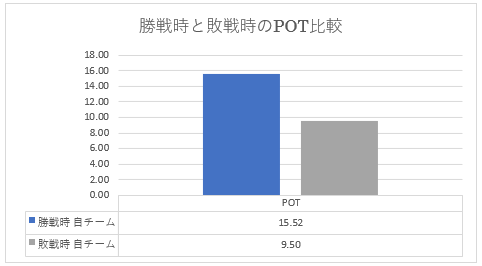

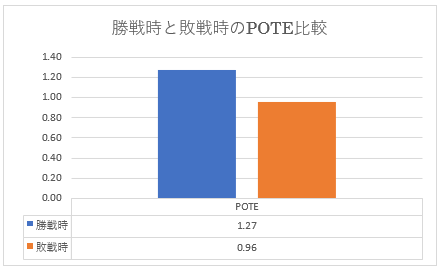

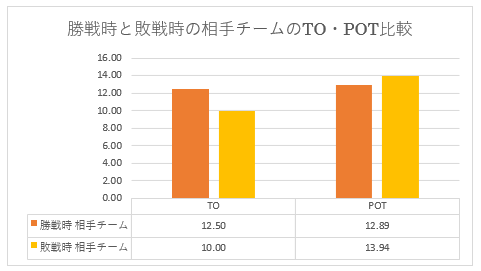

Points Off Turnover(POT)

POTEは1TOあたりの得点期待値を表した指標です。勝戦時のPOTは15.52得点と、勝戦時の得点(79.77得点)の19.5%を占めるほどの水準です。

POTシチュエーションとしては相手のTOからのファストブレイクが真っ先に思い浮かびますが、A東京のファストブレイクポイントはシーズン合計392得点でリーグ最下位。2nd Chance PTsでの推察と同様に、じっくり確実に攻めることを優先しているようです。それが、敗戦時のPOTEが1.00点を下回っている背景にもなり得ます。

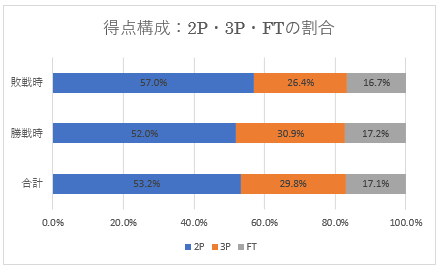

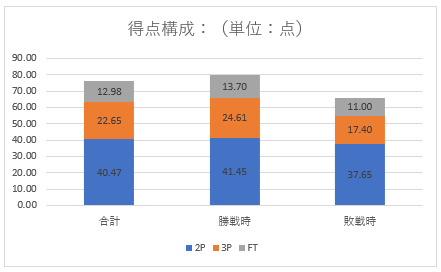

得点構成

得点の半分以上は2Pからなっています。現代の主流である、「ペイントアタック・3P」のバスケというよりも、カッティングムーブのバスケであることが浮かんできます。

この背景にはロシター選手の存在が大きい印象。と言うのも、ロシター選手はCながら平均ASTは4.1本を記録。この記録はCとしてはリーグ1位で、PFの中でもリーグ7位の成績です。ハイライトなどを見ても、ロシター選手がハイポストでボールを保持して、他の選手がオフボールスクリーンなどを駆使してカッティング→ロシター選手からパスを受けてシュート。というシーンが何度かあることからも、このデータの根拠を強めることになりそうです。

ただ、やはり敗戦時には3Pの割合が少なくなっています。チームとして爆発力に欠けるのは、この割合が少ないからとも言えそうです。

ディフェンス面

次にリーグ最強のディフェンス面について見て行きましょう。

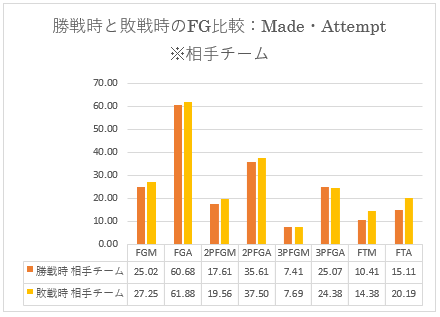

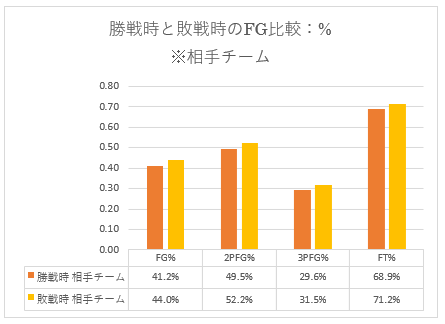

相手チームのFG

チームは勝つ時の被FG%を41.2%と著しく抑えてきます。この水準は宇都宮・琉球の勝戦時の被FG%とほぼ同水準です。

勝敗時で確率を見比べると、違いはあるものの、敗戦時でも被FG%が44.0%と決して高くなく、被2PFG%・被3PFG%はいずれも2%弱しか高まっていません。A東京というチームのディフェンスの強さがこのデータからも見えてきます。

勝敗で大きく差が開いているのはFTの項目。FTAは約5本、FTMは約4本多く獲られています。A東京の強力なディフェンスを崩さんと、ファウルを誘ってディフェンス力を削ごうと言うのは単純ながら効果的な攻略方法と言えるかもしれません。その観点でいくと、FTAをガンガン獲得してくる三遠ネオフェニックスと相性が悪い(1勝3敗)のは納得感があります。

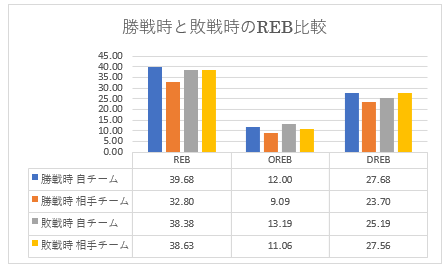

REB

チームとして、総REB数は勝敗時で1.3本の差であり、自チームの出来においてはそこまで勝敗に影響しない印象です。

特筆すべきは勝戦時の相手チームのOREB・DREBの項目で、敗戦時と比較すると、被OREBは約2本、被DREBは約4本少なくさせています。要するに、勝戦時には相手チームにOREBもDREBも獲らせていないということ。ポゼッションを自分たち優位にすることが重要なパッシングチームにとっては、自チームのREBを増やすことよりも、如何に相手チームのREB数を減らせるかが大事なのかもしれません。

相手チームの2nd Chance PTsにおいては、OREBを獲られた分だけ失点を許しているような状態。このことからも、相手のOREB数を減らすことがこのチームにとってどれだけ重要であるかが分かりますね。

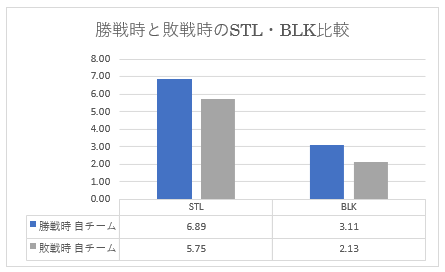

STL・BLK

STL・BLKについては勝敗時でそれぞれ約1本ずつの差があります。特に勝戦時のBLKが3.11というのは割と優秀で、多い時には6BLK、7BLKしている試合もあります。

また、STLについても、勝戦時には6.89本も記録しており、ビッグGであるテーブス選手を始めとして、どの選手も平面でのディフェンスにフィジカルがあることが1つの要素として考えられます。

敗戦時に誘発するTO数が減っているのは、自チームのディフェンスが機能してないこと。また、POTが増えているのも、自チームのTOからのケアが上手く出来ていないことになります。

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。

ポゼッション

1試合のペースは70ポゼッション程度とかなり遅め。ただ、驚いたのが、僅かな差ではあるものの、勝戦時の方が試合のペースが速いんですね。てっきり、群馬クレインサンダーズのようなハーフコートオフェンスを好んでいるチームだと思ったので、筆者としては結構意外でした。

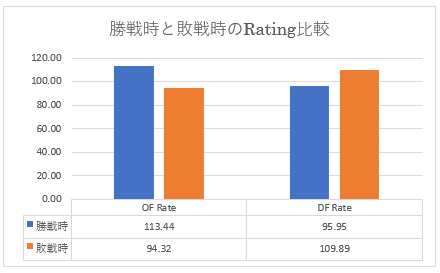

Rating

勝戦時のDefensive Rateが95.95とは流石最強のディフェンス力を誇っているだけあります。ただ、勝戦時であってもOffensive Rateは113.44。リーグの平均より少し上というレベルなので、ディフェンスが機能しないと中々勝ちきれないチームです。

逆に敗戦時にはそのOffensive Rateが94.32まで激減。今シーズン最弱のオフェンス力だった茨城ロボッツの101.2よりも大きく下回る水準です。

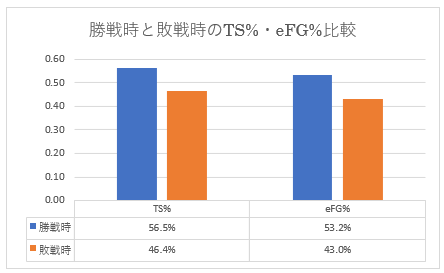

TS%・eFG%

勝戦時のTS%:56.5%はレギュラーシーズン全体だとリーグ6位、eFG%:53.2%はリーグ5位の成績。このデータが示すことは、比較対象が他チームの敗戦時も混在したデータであるにも関わらず、A東京は勝戦時に限っても最上位レベルではないということ。チーム全体でオフェンス能力の低さが垣間見えます。

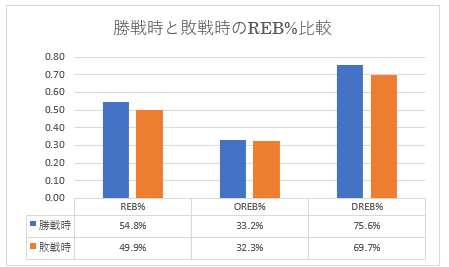

REB%

勝戦時はREB%が54.8%と比較的高い水準。敗戦時であっても49.9%と、相手チームと互角に獲り合っている感じです。

勝敗を分けるのはチームカラーであるディフェンス面を表す、DREB%。相手の2nd Chance PTを防ぐのは、オフェンス面に不安のあるA東京については重要な要素です。事実、敗戦時の方が2nd Chance PTsによる失点が多いことからも、勝利のためにはDREBを強調したい所です。

AST%

自チームのAST%の比較はASTの項目で提示した通りなので、そちらを参照してください。

被AST%については、勝敗時で4.4%も差があります。被AST%:66.1%という数字自体は決して高い水準ではありませんが、勝敗に大きく影響していることが伺えます。

このデータから読み取れることは、ピック&ロールやポストアップなどを起点として、そこからボールムーブメントして2PFGを得てくるチームを比較的苦手としているということ。CS出場チームとの戦績を見ても、セットオフェンスを強調している群馬(0勝2敗)と、ペイントエリアをゴリゴリ攻めて起点としてくる三遠(1勝3敗)を苦手としていることからも分かります。

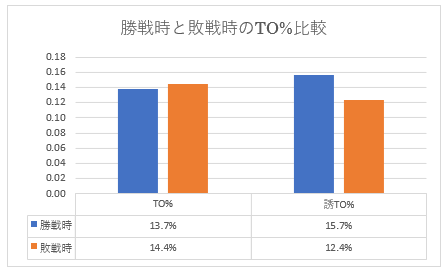

TO%

勝戦時に誘発しているTOの割合が15.7%とかなり高い水準です。勝戦時の相手ポゼッションが70.44回なので、相手のオフェンスを完結させているポゼッションは59.38回と60回を下回ります。相手チームにとっては、これだけ少ないポゼッションでA東京の得点に追いつかないといけないので、これは堪りませんね。

ただ、A東京のTO%:13.7%も決して良い数値ではありません。カッティング・ASTを強調しているチームにとって、TOが嵩むのは致命的になりやすいので、正確なプレーを心掛けたい所です。

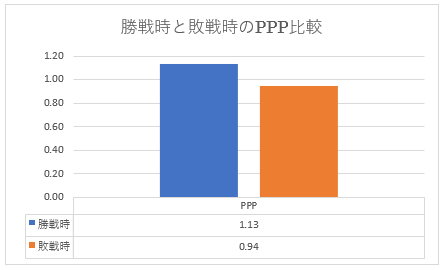

PPP

チームの平均PPPが1.08とあまり高くはないですが、勝戦時・敗戦時で比較するとここまで差が生じます。特に敗戦時では平均PPPよりも0.14も低くなるため、選手たちにとっても「今日は何やっても上手くいかない」というフラストレーションが溜まりそうです。

ただ、PPPが1.00を下回る試合でも勝利している試合が4試合あり、内3試合が地区優勝チームである三遠や宇都宮、昨シーズンの優勝チームで東アジアスーパーリーグでも優勝を果たした広島といった強豪チームなので、得点が獲れなくても、集中力を切らさずディフェンスに奮起したい所です。

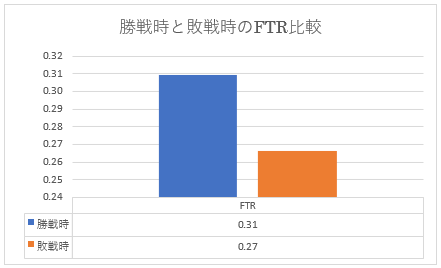

FTR

パッシングゲームを強調するチームの割に、勝戦時のFTRが0.31というのは少し意外でした。案外、強いときのA東京は、単なるカッティング・ボールムーブだけではなく、ハンドラーのペイントタッチからの展開がある時なのかもしれません。

このデータで真っ先に思い浮かんだ選手は司令塔のテーブス選手。今シーズン中に開催されたアジア杯予選ではWindow1・3でロスター入りしチームを引っ張りましたが、序盤はペイントアタックしても無理くりなキックアウトが多く、最初からパスありきのプレーという印象でした。結果、パスのレシーバーにとっても次のプレーに繋がりにくいキャッチを強いられることが多かったです。

FTRが勝敗に影響を及ぼしているのは明らかなので、シュートファーストの意識で立ち向かっていってほしいですね。

コメント