5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

第6弾は東地区2位の千葉ジェッツです。

勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 42 | 18 |

| HOME | 23 | 7 |

| AWAY | 19 | 11 |

シーズンを通してケガ人続出だったにもかかわらず、ここまでの勝率を重ねたのは流石、創設以来、強豪と言われたチームだな、と感じます。

また、今シーズンから【LaLa arena TOKYO-BAY】というホームアリーナが開設されたこと、昨シーズンまで日本人2人目のNBA選手として奮闘していた渡邊雄太選手が加入したことがこのチームのトピックスとして挙げられます。

このような背景から、チームのブースターのボルテージは過去最高なのは間違いなく、それがホームでの勝率.0767を記録した結果に繋がりました。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 42 | 18 |

| 東地区 | 21 | 7 |

| 中地区 | 9 | 7 |

| 西地区 | 12 | 4 |

3月に入るまで比較的地区ごとの勝率はトントンだったのですが、シーズン終了の5/4まで9連勝を飾り、その期間、東地区のチームが中心だったので特段、得意な地域も苦手な地域も無いのかもしれません。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 9 | 9 |

| 宇都宮ブレックス | 3 | 1 |

| 群馬クレインサンダーズ | 3 | 1 |

| 三遠ネオフェニックス | 0 | 2 |

| アルバルク東京 | 0 | 2 |

| シーホース三河 | 1 | 1 |

| 琉球ゴールデンキングス | 2 | 0 |

| 島根スサノオマジック | 0 | 2 |

CS出場チーム別の戦績にすると、中地区1位:三遠と中地区2位:A東京には今シーズン1勝も挙げていません。CSの1st Roundを戦うのはA東京。対戦時は4月上旬。この試合、第1戦で富樫勇樹選手が負傷し、第2戦には出場せず。ただ、富樫選手が25分以上出場し、第4Q終盤まで出場していたので、「富樫不在のため敗戦」という感じではなさそうです。

対戦相手のA東京の戦力分析も挙げていますので、そちらも併せてご覧ください。

スタッツ情報

シーズン序盤はジョン・ムーニー選手の強力なREB力、優秀なウィングディフェンダーである原修太選手が機能したことで、どちらかと言うとディフェンスチームでした。

これが、シーズンが進むにつれ富樫選手、DJ・ホグ選手、クリストファー・スミス選手が目立つオフェンシブなチームに変貌しました。このコンセプトチェンジが上手く行ったことで今シーズンの高勝率に繋がったとも言えます。

チームの3P%は34.9%。これは三遠・宇都宮に次ぐリーグ3位の成績です。3PFGMの10.0本もこの2チームに次いでリーグ3位。CS出場チームでは三遠・宇都宮・千葉の3チームのみがチームの平均3PFGMが10.0本以上記録しています。

また、FTA:19.5本はCSチーム中3位。FT%は同2位と、総合的に見てFTに強みを持っている選手が多いです。渡邊・ホグ・スミス選手という巨大且つ強力なウィングの選手や、スコアリングハンドラーである富樫選手がガンガンペイントアタックしてくるチームです。

得点面

まずは、千葉の得点面について見て行きましょう。

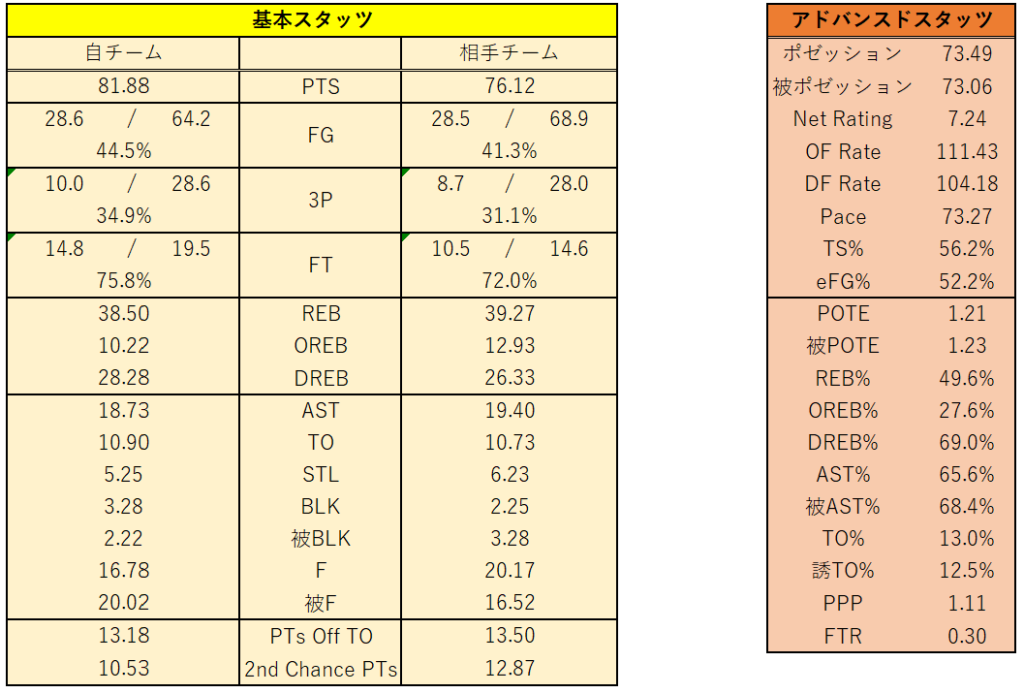

勝戦時と敗戦時の得点比較

数年前にNHKの番組で富樫選手が対談していたことがありますが、司令塔:富樫勇樹が考えるQ別の力配分についての話題で、「第1Qと第3Qを大事にしている」という発言があったのを覚えていますが、割とそのような得点配分になっています。

特に勝戦時は第1Qに23.52得点を挙げ、出だしに流れに乗っています。逆に、そこで流れを作れないと、前半で平均36.17得点とやや重たい展開になってしまっています。

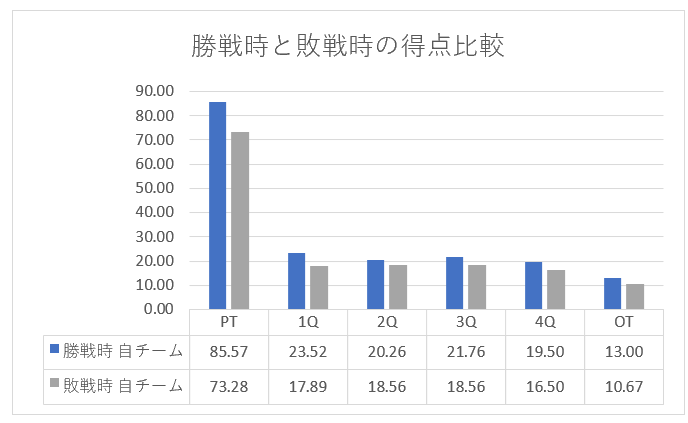

勝戦時の得失点

勝戦時、やはり第1Q・第3Qに点差を付けていることが多いです。特に第3Qについては平均で5.16得点差をつけて突き放しています。

第4Qの平均得点が最も低いですが、CS出場権獲得の争いが本格化したシーズン終盤では第3Q終了時点で20点近く点差を開けられても、第4Qでひっくり返した試合が2試合(4/19@北海道、4/23@茨城)あるように、爆発力も兼ね揃えています。

敗戦時の得失点

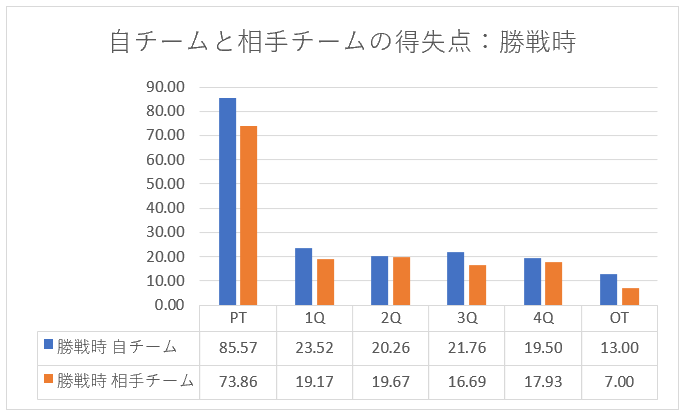

これまで分析・解説してきたチームでは、基本的に負ける時はズルズル負けるチームばかりでしたが、千葉に関しては最終的なスコアこそ8.11点離れるものの、第3Qで相手を上回っているあたり、一筋縄ではいかないチームという印象です。

また、OTでは僅か2得点差であることも特徴的です。勝敗問わない場合のOTの平均得失点は11.83-9.87と上回るクラッチゲームの強さを示しています。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

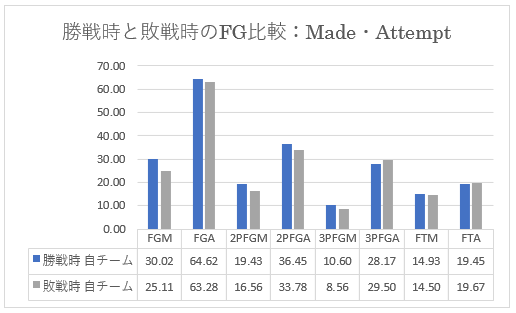

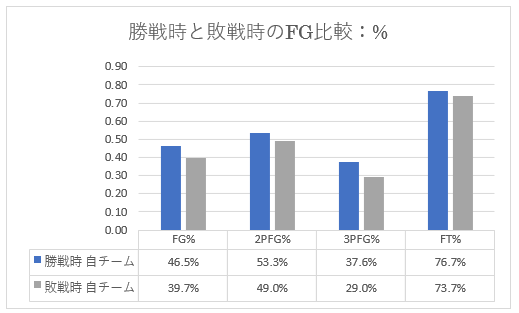

FG

勝戦時に限ると、3PFG%が37.6%と、3Pがオフェンスのメインである宇都宮の36.8%よりも高く、CS出場チーム内ではトップの成績です。あくまで個人的な印象ですが、ハンドラーやポストプレーヤーからのキックアウトでキャッチ&3Pが主体ではなく、ハンドラーのプルアップ3Pが多い印象がある中、この確率は素晴らしいです。

ただ、%FGAに換算すると%FGA2P:56.4%、%FGA3P:43.6%と、やや3Pの比重が大きいチームであるが故に、全体的なFG%がそこまで高くないのが難点。後述しますが、シュートの効率性という面ではあまり高いとは言えません。

その弱点が敗戦時に大きく影響しています。

全体的に難易度の高いプルアップシュートを選択する選手が多いことから、敗戦時にはFG%が40%を下回ります。2PFG%は3.7%の差が生じていますが、2PFGM・2PFGAともに約3本差なので、プレーしている選手たちにとっては、そこまで顕著にシュートが落ちているという感覚はないのかもしれません。

グラフの通り、3Pの出来が勝敗に左右することが大きいです。ただ、今からスポットアップシューターによるキャッチ&シュートの割合を増やせと言っても、オフェンス構築に無理があるでしょう。現状のプルアップ3Pの精度が上振れることをブースターは祈りましょう。

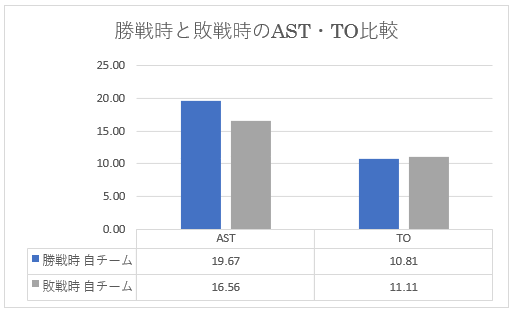

AST・TO

各ポゼッションのハンドラーによるショットクリエイトが多いチームと前述しましたが、勝戦時にはAST:19.67本と多くはないものの、少なくもない数値になりました。

ASTシチュエーションにも色々とありますが、プルアップジャンパーのプレーセレクションが多いという印象論を基に語るとすれば、ASTシチュエーションはハンドラーとの合わせのカッティングや、ビッグマンへのポケットパスが勝戦時には多くなるのかもしれません。

逆に敗戦時にはハンドラーの「自分が打開しなくては」という意識が強すぎるのかもしれません。個での打開を意識し過ぎるがあまり、強引なシュートが多くなってFG%も低下することが因果関係として成り立ちます。

TOに関しては、勝敗時に大きな差が生じていないのが素晴らしいです。調べて分かりましたが、チームの平均TO:10.90本はリーグ2位の成績で、僅かな差ではあるものの、CS出場チームの中では最もTOが少ないチームです。

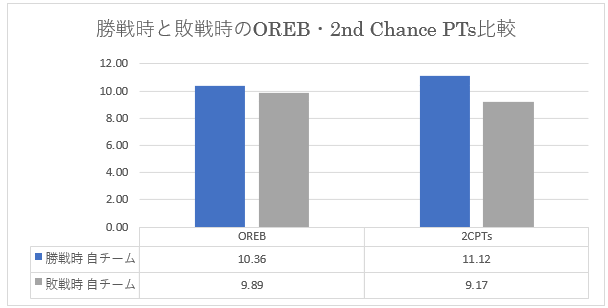

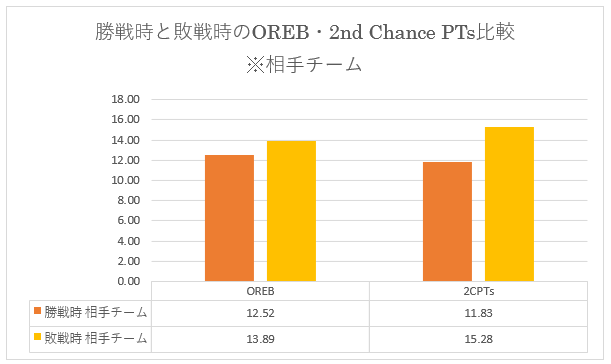

OREB・2nd Chance PTs

勝戦時にはOREB数よりも2nd Chance PTsが上回りますが、敗戦時には下回っています。

OREBの総数自体は0.47本差とほぼ誤差。ただ、このグラフでは読み取れないことも実は多いので、REB・REB%の項で詳しく分析します。

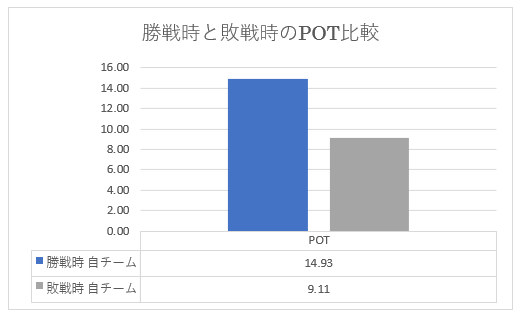

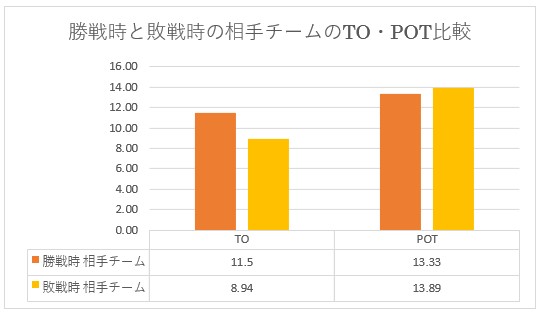

Points Off Turnover(POT)

グラフを見る限り、POTは勝敗に大きく影響を及ぼしていると言っても過言では無いでしょう。

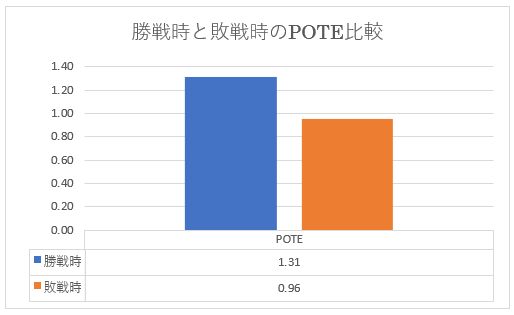

基本的には勝敗時にTOの総数がそこまで変わらないチームなので、POTE比較でも0.45差と、水準の比較としてはかなり大きな差になります。

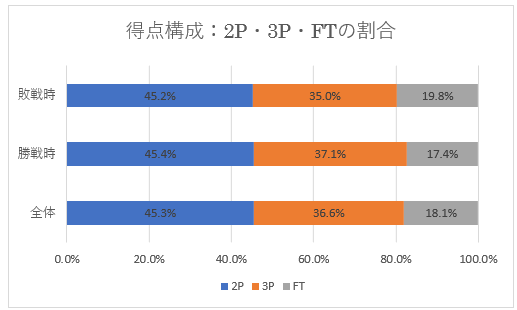

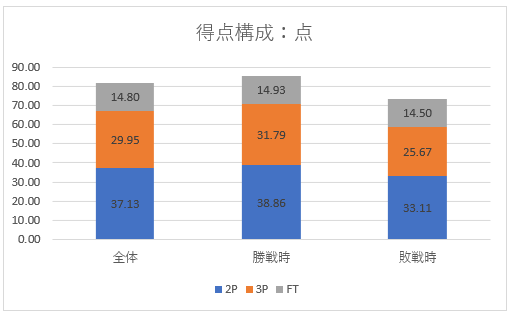

得点構成

FGの項でも触れた通り、全得点における2PFGMの割合は勝敗時にはほとんど差がなく、2PFGAの影響が得点構成の差を生じさせています。

得点構成の面を見ても、3Pが勝敗を分ける要素になっているのは明白です。

少し視点を変えると、FTの割合が敗戦時に多くなっているのが個人的には好感が持てるところです。点数においても、若干の差はありますが、およそ同水準でFTによる得点を積み上げています。

ディフェンス面

次にディフェンス面について見て行きましょう。

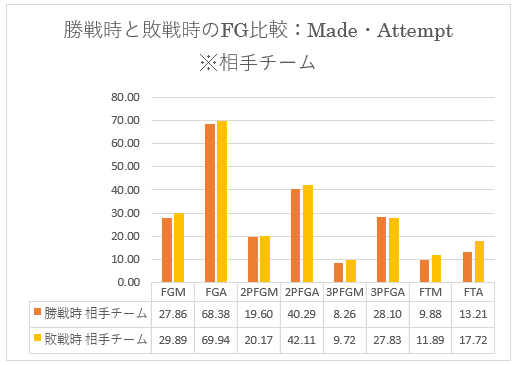

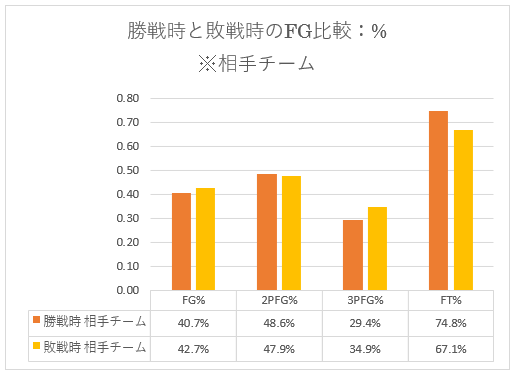

相手チームのFG

このデータで中々に凄いのは、自チームの敗戦時であっても、被FG%が42.7%に抑えている所です。これは、リーグ最強のディフェンスチームであるA東京の敗戦時の被FG%:44.0%よりも1.3%も低い水準になります。当然、CS出場チーム中では最も低い水準です。

これだけ抑えていて、何故地区2位に『甘んじているのか?』とかえって謎を生むデータになりました。自チームの敗戦時のFG%が39.7%なので、「ディフェンスは安定しているけど、オフェンスに波のあるチーム」という評価が正しいのかもしれません。

明確な違いはFTの項目。自チーム敗戦時に相手チームのFT%が低くなっているものの、FTAは4.51本も多く与えてしまっています。

もしかしたらですが、勝戦時には単なるシューティングファウルでFTを与えている所、敗戦時にはカウント1スローとなるようなファウルが多いのかもしれません。やや抽象的な話題ですが、カウント1スローが成功すると、試合の「流れ」というものがそのチームに傾きやすいため、その「流れ」に押し負けている可能性を感じるデータでした。

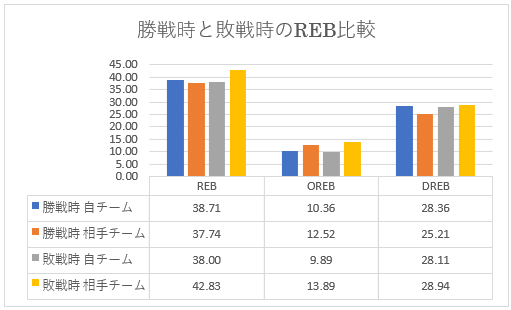

REB

渡邊選手(206cm)・ホグ選手(207cm)・ムーニー選手(206cm)と日本のリーグながらこれだけのビッグラインナップを敷けるチームでありながら、意外や意外、結構REBを奪われやすいです。

「奪われやすい」と表現したのは、相手チームのOREB。勝敗に関わらず、いずれもOREBを奪われてしまっています。先ほど、ディフェンスの安定感を述べましたが、確かに、勝敗時に関わらず、DREBはおよそ28本。そこの実数は安定しなくても良いんですがね。

2nd Chance PTsとの絡みを見ても勝敗時の比較は顕著で、敗戦時には3.45失点も多くなっています。2nd Chance PTs/OREBで見ても、自チーム勝戦時は0.94、敗戦時には1.10にまで跳ね上がります。

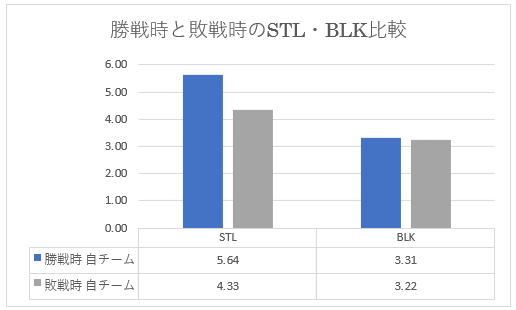

STL・BLK

BLKに関しては、逆にビッグラインナップの強みが出ており、勝敗時に関わらず、3.00BLK以上を記録しています。チーム平均は3.28BLKで、リーグでも三遠・長崎に次ぐ、リーグ3位の成績です。敗戦時であってもFG%が42.7%と著しく低い背景がここにありました。

NBAでも時折目を見張るリムプロテクション能力を見せていた渡邊選手が加入したことの影響が出ていそうで、渡邊選手ファンとしては嬉しいです。

反面、STL数についてはリーグ最下位レベルの平均STL:5.25本。シチュエーションによってはギャンブルになりやすいSTLではなく、クローズアウトや先述のBLKに意識が置かれたディフェンスを敷いているチームですね。

STL数が少ないのが、相手のTOの本数が増えていません。特に敗戦時には平均9.00本を下回る数字になっています。

被POTが13.33-13.89とそこまで数値上は違いがありませんが、【TO:1本あたりの被POT】である被POTEを算出すると、1.16-1.55と著しく悪化しています。TO後のディフェンスは千葉がCSを戦い抜く上では修正が急務な要素でしょう。これはケガ人が多いと言うのとは全く関係ないところですからね。

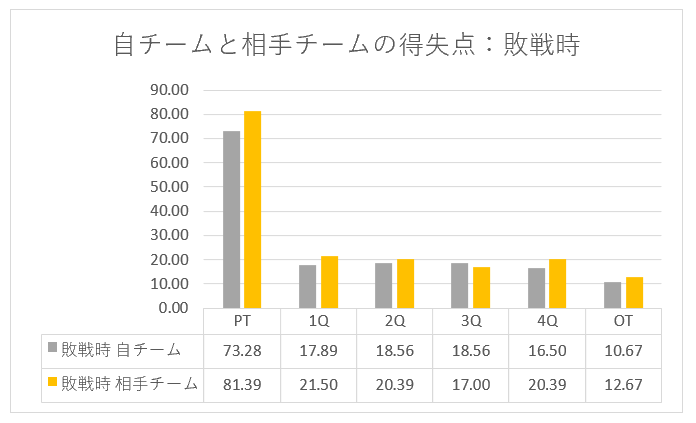

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。ただ、チーム状況がガタガタだったので、あまり信頼性の高いデータとは言えないかもしれません。

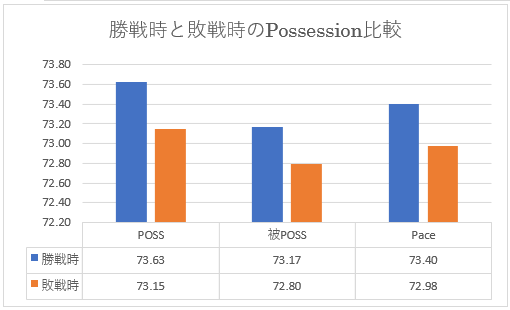

ポゼッション

グラフ上、大きな隔たりがあるように見えますが、実数上は0.50程度しか変わりがありません。この辺はケガ人が続出して、その度にチームコンセプトを修正しなくてはならない状況でシーズンを進んだので、あまりアテに出来ない数値です。

ちなみに、富樫選手・渡邉選手・ムーニー選手がいて、【完全体・千葉ジェッツ】となっていた試合は11試合あり、その試合の平均Paceは74.47。基本的には早めのPaceのバスケを展開したいチームなのかもしれません。

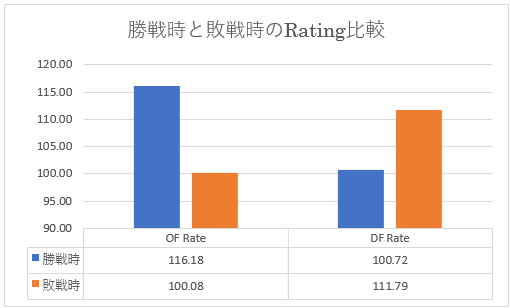

Rating

impactmetrics.jpによると、ディフェンス面での最重要選手はムーニー選手と推察します。いる時といない時でのチームのDefensive Ratingは102.51-106.66と4.15の差があります。チームトップというわけではありませんが、いる時のNet Ratingが+13.75という背景にも起因します。

また、意外且つ残念だったのが渡邉選手。渡邊選手のオンコート時のNet Ratingが+0.95と、あまりチームに影響をもたらしていないんですよね。

Bリーグにアジャストしてきたオールスター明けから徐々に調子を上げてきたとは言え、シーズン全体で見たらFG%:41.0%・3P%:30.6%、FT%:68.6%とかなり低調でした。今回、メンタル面の理由で帰国したという背景を抜きに、メンタル面がプレーの質を左右させる選手だと思っている(NBAでも低調なシーズンはW杯や五輪明けのシーズン)ので、初めてのBリーグシーズン、初めてのCSということで気負い過ぎないか心配です。

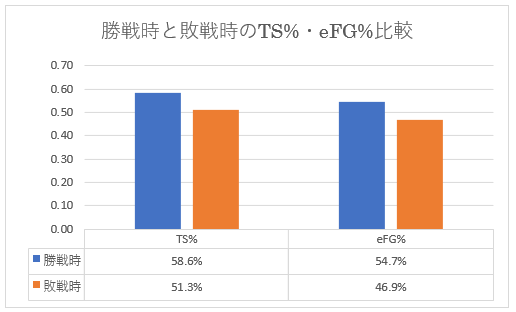

TS%・eFG%

敗戦時のFG%が40%を下回っていたことから、eFG%も著しく低下するのは納得のデータ。

TS%も勝戦時と比較すると敗戦時にはかなり下がりますが、それでも51.3%と一定の水準は保っています。TS%はFT%も採用するデータなので、そちらの確率がそこまで下がらないのが1つの強みなのかもしれません。

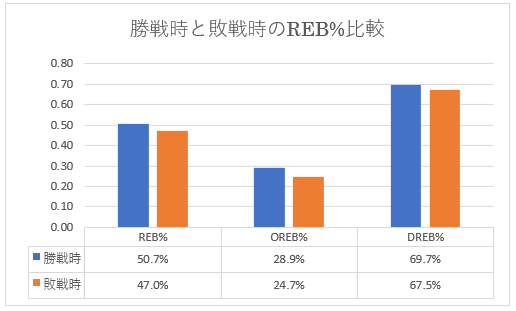

REB%

敗戦時にはREB%が2.3%低く、OREB%については4.2%低くなっています。基本的にあまりシュート確率が良くないチームなので、OREBを確保できないということは、それだけシュートが単発に終わりやすく、相手にポゼッションを明け渡してしまうことに繋がります。

DREBについては、勝敗時、いずれも70%に満たず、相手のOREBシチュエーションを30%以上与えてしまっています。この背景にはBLK数が多いことが影響していると考えられます。

敗戦時には2nd Chance PTによる失点も多くなりがちなのは前述した通り。折角リムプロテクトしても、その後のボールを確保出来なければ意味がないので、勝敗の鍵はBLK後のDREBの出来に左右されるチームなのかもしれません。折角のビッグラインナップなので、それを無駄にしないようにしていきたい所です。

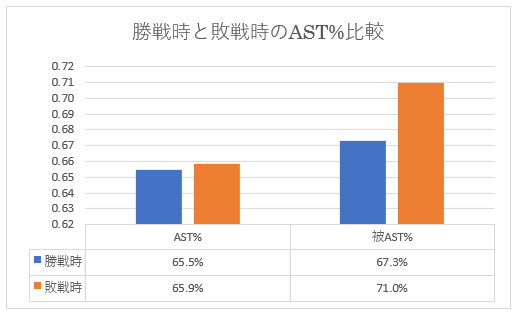

AST%

これまでの分析では見なかった面白いグラフになりました。

チームとして、ASTに基調を持っているチームではないと思っていたので、AST%が65%台とやや低めなのはある程度予測が出来ました。

面白いのは、被AST%の方で、敗戦時には3.8%上昇します。パスやカッティングなどによるボールムーブメントを基調とするチームや先述に弱いことが明確に示されています。シーズンの勝敗を見る限り、特定のチームに敗戦している傾向は少ないため、先述の手札としてそれらがあるチームには弱いことが分かります。

その代表格が、CSの1st Roundで当たることになったA東京なのですが、2連敗した節では被AST%はそれぞれ60.6%・87.5%でした。幅が大きいですが、ASTの実数はいずれも20AST以上。ディフェンスがアジャストできるかどうかが重要なので、この辺はコーチ陣の能力が試されます。

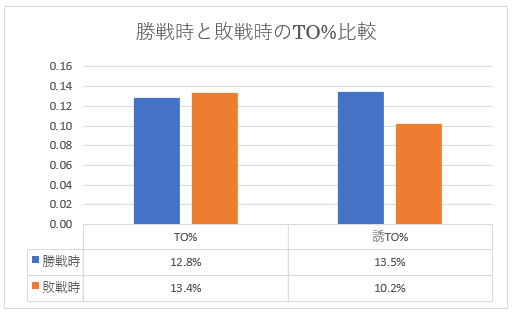

TO%

STL・BLKの項でも触れた通り、勝敗を分けるのは誘発したTOの部分。TO%で見ても、勝敗に大きな影響を与えているのは明らかです。

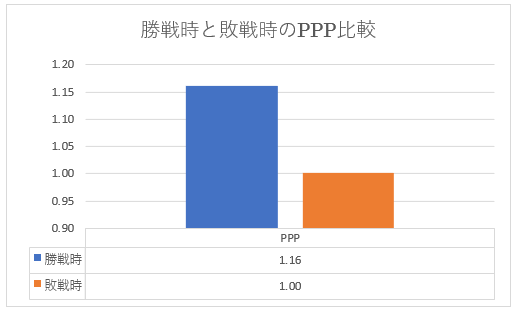

PPP

敗戦時にはギリギリPPP:1.00を上回りますが、シーズン全体では1.11なので、プルアップを基調としているチームということもあって、効率性という面ではあまり高くありません。

どの競技に関わらず、優勝を決めるシリーズではディフェンスが強固になりやすいので、コンセプト的にはオフェンス型に寄っているチームであることから、如何に相手のディフェンスを崩していけるかが大事になりそうです。逆に、A東京を下すことが出来れば、一気にファイナルまで駆け上がることも難しくなさそうです。

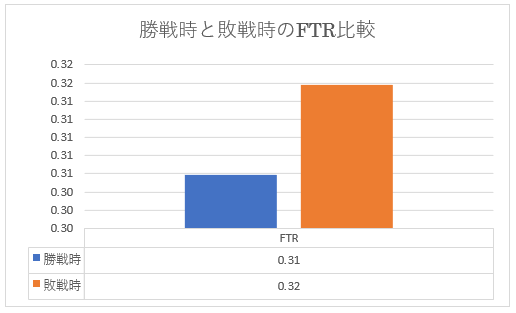

FTR

FTRは勝敗時いずれの場合も0.30を超える、比較的高水準を示しています。背景としては、ハンドラーがガンガンペイントアタックを繰り出してくることであると、繰り返し解説してきた通りです。

中でも特筆しておきたいのは、今シーズン途中から正式加入した瀬川琉久選手。

東山高校在学中からロスターに加わっていた瀬川選手ですが、22試合に出場し、富樫選手が負傷離脱してからはスターターに抜擢され8試合出場。平均得点7.3得点も素晴らしいですが、FTR:0.36という数値が素晴らしいです。

FG%はまだまだ改善と成長が必要な部分ですが、FT%:81.1%は立派ですし、FTA:2.4本は中途加入ながらPGではリーグ11位と、およそ18歳とは思えないプレーを展開しています。個人的には千葉のXファクターとなる選手で間違いないと思っています。

コメント