5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

第7弾は東地区3位・ワイルドカード1位の群馬クレインサンダーズです。

勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 39 | 21 |

| HOME | 23 | 7 |

| AWAY | 16 | 14 |

「居住地である」というだけのライトな推しチームなのですが、ホームゲームでの勝率には驚きました。

ハイライト映像や、SNS投稿画像などを眺めていると、チームカラーで観客を染めたり、コート上にも常にスモークが掛かっているかのような熱気が籠っているように見えるため、選手たちのテンションも上がりやすいんでしょうか?

ただ、ワイルドカード枠ということで、基本的にはホームアリーナでCSを戦うことは出来ず、アウェイでの試合が続きます。アウェイの勝率がほぼ5割なので、中立地開催となるFinalまでは厳しい戦いになりそうです。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 39 | 21 |

| 東地区 | 19 | 9 |

| 中地区 | 9 | 7 |

| 西地区 | 11 | 5 |

東地区の勝率.678が目立つように、様相は内弁慶チームと言ったところです。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 8 | 10 |

| 宇都宮ブレックス | 2 | 2 |

| 千葉ジェッツ | 1 | 3 |

| 三遠ネオフェニックス | 0 | 2 |

| アルバルク東京 | 2 | 0 |

| シーホース三河 | 1 | 1 |

| 琉球ゴールデンキングス | 0 | 2 |

| 島根スサノオマジック | 2 | 0 |

CS出場チームとの勝敗に絞ると、勝率は5割を切ります。これは同じくワイルドカード枠の三河と同様なのです。

懸念点としては、三遠・琉球と言ったトップチームに勝てていないことが挙げられます。リーグ1位の勝率を記録した宇都宮には2勝を挙げているものの、これは既に宇都宮が地区優勝を決めた後の試合なのでノーカウントにしても差し支えないと個人的には思っています。

1st Roundの相手は三遠ネオフェニックス。かなり不利な試合になりそうですが、分析を進める上で、いちブースターなりに勝ち筋を見出していってみたいと思います。

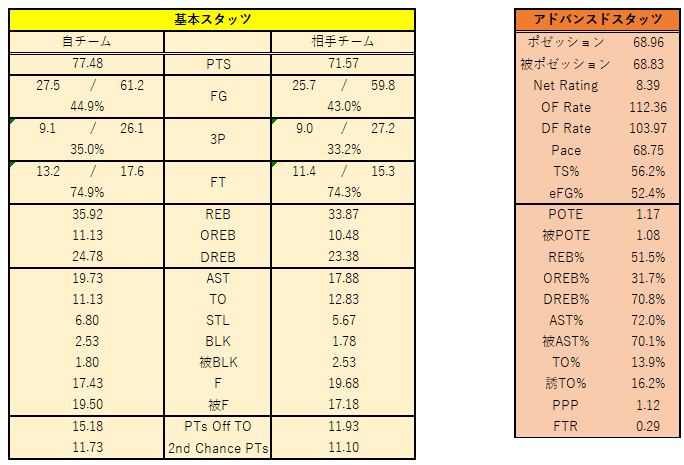

スタッツ情報

CS出場チームでは唯一、試合のペースが70ポゼッションを下回っている、超スローテンポチーム。リーグ全体で見てもリーグで2番目に遅いペースのチームなのが一番の特徴です。

また、「Milling Magic」と称されることもある、昨シーズン、広島ドラゴンフライズを今シーズンの群馬同様にワイルドカード上位チームからB1リーグ優勝まで導いたカイル・ミリングHCの巧みな戦術が最早代表格ですが、最遅チームながら平均AST:19.73、AST%は72.0%とパッシングゲームに強みを持っているチームです。

また、意外に知られていませんが、チームロスターの平均身長:194.9cmはリーグで最も高い数値です。その特性を活かしているのが、BLKとREB。ポゼッション数が少ないながらBLK数は2.53。チームのBLK%(平均BLK÷相手チームの2PFGA)は7.8%であり、これは中々に強力な数値です。

得点面

まずは、群馬の得点面について見て行きましょう。

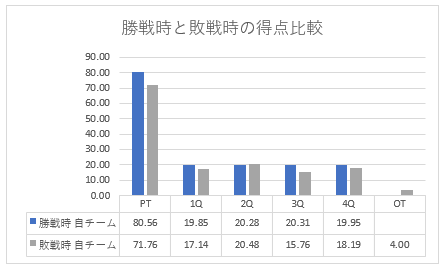

勝戦時と敗戦時の得点比較

勝戦時に限れば、80得点を超えるのはCS出場チームとしては及第点。

勝敗を分けているのは後半の第3・第4Qであり、特に第3Qでは良い時と悪い時で4.55得点も差が生じています。

また、1試合のみのスモールサンプルですが、OTには4得点しか挙げられていません。その1試合はシーズン中盤の1/5@名古屋DD戦であり、10点差を第4Qに追いついて突入したOTですが、余力が残っておらずに敗戦した試合。後半はしっかり相手チームを差し切りたいところです。

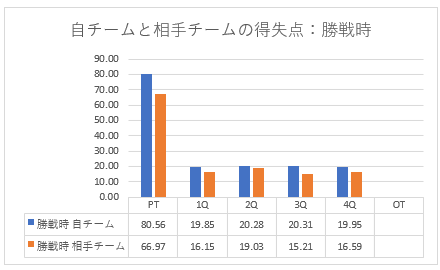

勝戦時の得失点

勝戦時の得失点差においても、より強調されているのが後半の第3・第4Q。前半でも4.95点差をつけていますが、後半ではほぼ倍の8.46点差をつけています。

第3Qで突き放すことが出来るかどうかが重要になってきそうです。

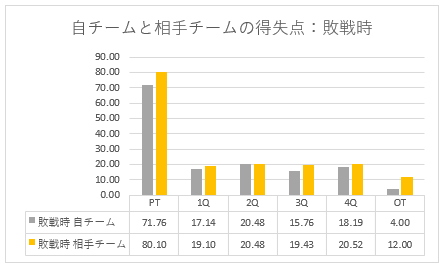

敗戦時の得失点

敗戦時を見ても勝敗を分けているのが第3Qであることが明白です。前半は1.96点差と、1ポゼッション差で折り返していますが、第3Qで突き放されていることが分かります。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

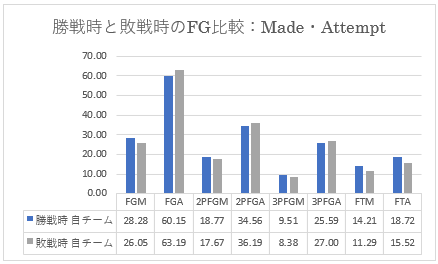

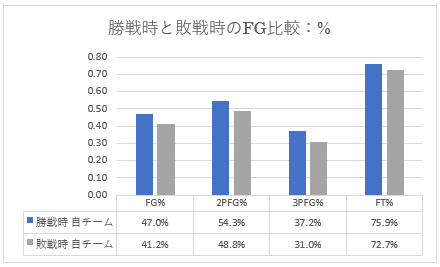

FG

FGAの面で、勝敗時では3.04本分の違いがあります。確率もそれに応じて低下しますが、今シーズン、群馬を中心に追いかけていって思ったことは、およそ負ける時はハンドラーの乱発傾向が顕著です。

ハンドラーが乱発系になる最も大きな要因は3P%であり、「3Pのオプションが機能しない」→「だから、俺(ハンドラー)が打開しなくては」という意識が強くなり過ぎてしまう悪癖が割と明確にあります。

この「打開」が示すところにFTが直結していたらいいのですが、敗戦時のFTAは勝戦時と比較して3.2本少ない15.52本。プルアップ2P・3Pを多用して自滅している印象がぬぐえないチームです。

これまでネガキャンしてきましたが、勝戦時にフォーカスすると、3P%が37.2%、全体のFG%も47.0%と、この辺に関しては上位チームと遜色ないデータです。

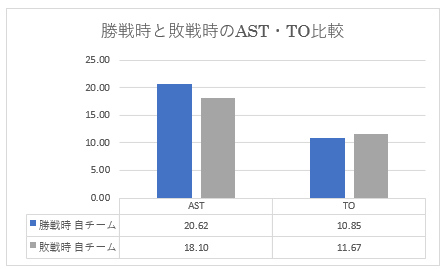

AST・TO

勝戦時にはASTが20本を超え、パッシングオフェンスの正確性を表す指標であるAST/TOは1.90とかなり優秀な数値。現状、計算できるショットクリエイターがエースのトレイ・ジョーンズ選手(FG%:45.1%、2PFG%:50.9%、FT%:81.0%)くらいしかいないので、ASTの正確性は非常に重要になってきます。

そういう意味では、ハンドラーである藤井祐眞選手やコー・フリッピン選手のパフォーマンスが、トレイ選手の負担を左右するので頑張って欲しいところです。

特にコー選手は、シーズン序盤、絶望的なシュート効率で役割を果たせなかった試合が多かったですが、4月以降は何か吹っ切れたかのようにFG%:60.0%、平均得点:6.31、AST:2.77本、AST/TO:2.29を記録し、スラッシャーとしての良さを取り戻しています。個人的には群馬のXファクターはコー選手と思っています。

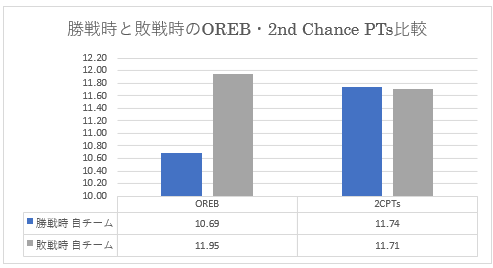

OREB・2nd Chance PTs

OREBは勝敗関わらず2桁本数を平均にして獲得。2nd Chance PTsは勝敗で全くと言って良いほど差がありません。

ただ、OREB1本あたりの2nd Chance PTsの期待値は、勝戦時は1.10得点、敗戦時は0.98得点と、あまり小さくない差が生じています。サイズのアドバンテージをこういうところで活かしたい所です。

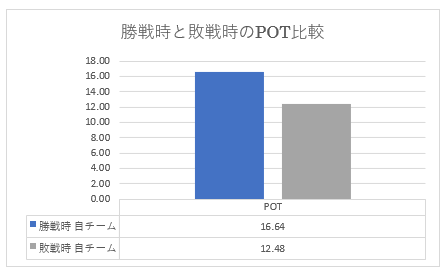

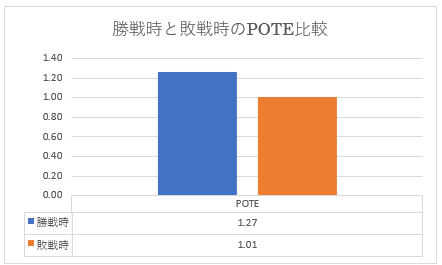

Points Off Turnover(POT)

POTの項目は一目瞭然で、勝敗に大きく影響を及ぼすデータになっています。TO:1本あたりのPOTの期待値を表すPOTEも2nd Chance PTsと同様に、0.26と決して小さくない差が生じています。

ファストブレイクポイントがリーグ22位の481得点、総得点が4,649得点で全体の10.3%しか得ていない(参考:三遠のファストブレイクポイントは850得点、総得点:5,355得点に占める割合は15.9%)ほどペースの遅いチームなので、POTのチャンスをしっかりモノに出来るかどうかは、オフェンスの効率性に大きく影響します。

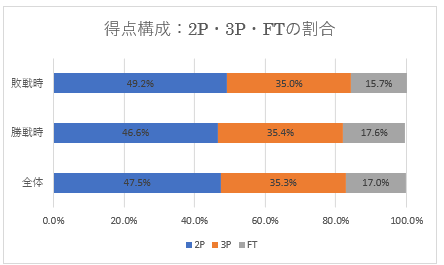

得点構成

FGの項でも述べたFTの割合が個人的にはどうしても目が行きます。

bonafide-baller(ボナファイド・ボーラー)という方がnoteに三遠とのマッチプレビューを投稿されていましたが、その中に、群馬のFTについて以下のように述べられていました。

フリースローの得点期待値は試投数×確率であることから、確率75%の群馬にとっては2スロー獲得時の得点期待値は1.5となり、これは1ポゼッションの得点期待値としては極めて高い数字。ゆえに、群馬としてはフリースロー試投数を三遠と互角まで行かないにしても、絶対数を増やすことで、オフェンス効率の差を縮めることが可能となる。

【マッチプレビュー】Bリーグ CHAMPIONSHIP 24-25 クォーターファイナル 三遠vs群馬より引用

この高い期待値を誇るFTを有効に使うのは勝利のためには必然であり、ビハインドの苦しい時こそFTAを獲得に行ってもらいたい所です。

ディフェンス面

次にディフェンス面について見て行きましょう。

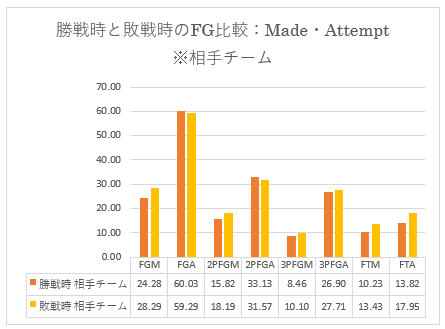

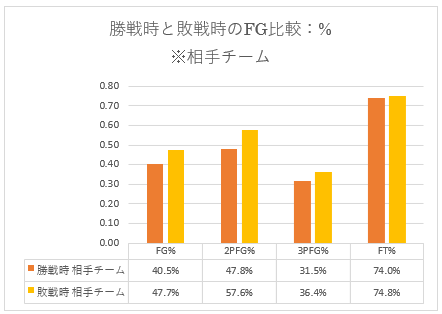

相手チームのFG

勝戦時の被FG%は40.5%と素晴らしい水準。CS出場チームの中では2番目に低い数字です。また、与FTAも13.82本と比較的少なく、シューティングファウルがその分少ないことを表しています。冒頭に取り上げたBLKの優位性が大きく影響していることが背景として考えられます。

敗戦時に目立つのは2PFG%で、57.6%も決められています。サイズはあるものの、インサイドを支配されると弱さがあるようです。この辺はSTL・BLKの項で詳しく掘り下げます。

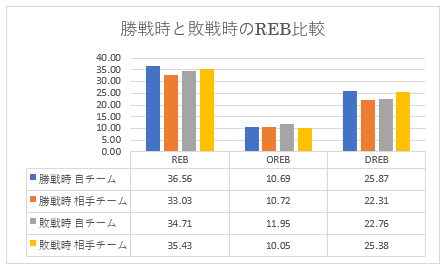

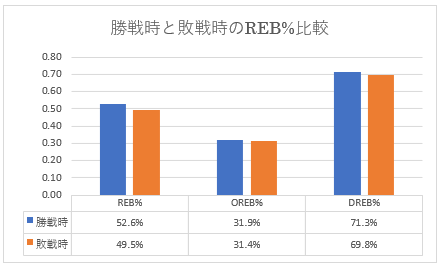

REB・REB%

【REB比較】のみの提示だと分かりにくいので、一足先にアドバンスドスタッツであるREB%の比較グラフも提示してみました。

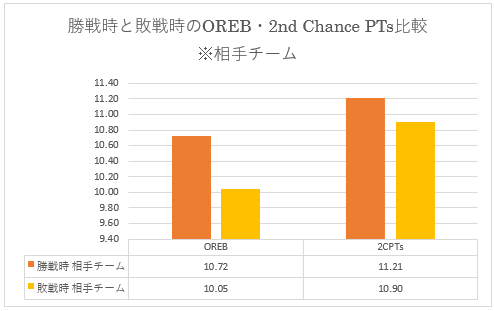

REB%と組み合わせてみると、勝敗に影響を及ぼしているのはDREBであることが伺えます。被FG%が敗戦時に47.7%もあることから、DREBへの集中力が低下していることがDREB本数・DREB%が低いことから見て取れます。

2nd Chance PTsはOREB数に比例する感じ。敗戦時の方がOREB数が少なく、2nd Chance PTsも少ないので、勝戦時ならいずれの数字をもっと抑えるといったディフェンス力を見せて欲しいところです。

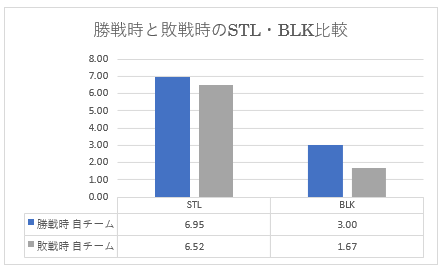

STL・BLK

STL数は勝敗に大きな影響を与えていない印象で、勝敗いずれの場合にも6.5STL以上と優秀な数字です。平均STL:6.80はリーグ9位の成績で、CS出場チームでは三遠・宇都宮に続く3番目に優秀なデータになります。

リーグ有数のSTLチームなだけあって、個人で平均1.0STL以上している選手が3人もいます。

個人で平均1.0STL以上の選手

- コー・フリッピン選手:1.0本

- マイケル・パーカー選手:1.2本

- トレイ・ジョーンズ選手:1.2本

他にも藤井選手が0.9STL、ヨハネス・ティーマン選手が0.8STLと高水準な選手が揃っています。

で、BLKの部分ですが、チーム平均:2.53BLK、勝戦時には3.00BLKと優秀なのですが、その中核を担っているのがトレイ選手。196cmというサイズで、今シーズン6試合欠場しながら、チームトップの35BLK(平均:0.7BLK)。

トレイ選手が攻守ともにチームを引っ張っているのはとても素晴らしいことですが、エースとして得点も獲らないといけないので、ビハインド時にはスコアリングモード・リムプロテクションモードのいずれかに集中してしまうのもあるのでしょう。

敗戦時に2PFG%が57.6%もあることに触れましたが、これはチームのメインリムプロテクターがスコアラーと兼任されていることに起因していると思います。

改善のためには、トレイ選手がディフェンス寄りに意識を持っていけるように藤井・コー両選手の活躍が不可欠ですし、逆にスコアリングに集中してもらうためにケーレブ・ターズースキー選手がゴール下を守ることに力を注いで欲しいところです。

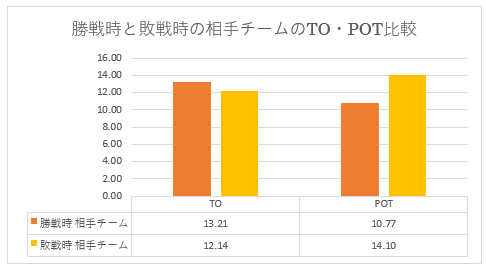

相手チームのTO・POT

相手チームのPOTについては勝敗に大きな影響を与えているのは一目瞭然。それも、自チームの勝戦時よりも少ないTO数で3.33失点POTが多いですから、この辺の修正は急務でしょう。

これはあくまで印象論でしかないですが、ローテーション選手の中でPGやウイングポジションの選手たちは、どちらかと言えば「頑張る系ディフェンス」という選手が多く、トランジションやアウトナンバーでのディフェンスでコミュニケーションを上手く使ったディフェンスが苦手なのかもしれません。

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。

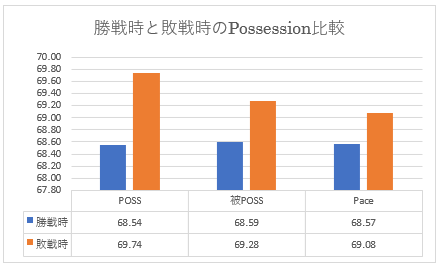

ポゼッション

敗戦時には明らかに試合のペースが速くなっています。それでもリーグ全体で見たら全然遅い方ですが。

注目したいのが自チームのポゼッション数と相手チームのポゼッション数の比較で、勝戦時ではおよそ5:5のポゼッションで、同じだけ分け合っている感じですが、敗戦時には自チームのポゼッションが少し多くなっています。

基本的にはOREBの数によるものと思いますが、焦って早打ちをして自滅している印象を受けてしまうデータですね。

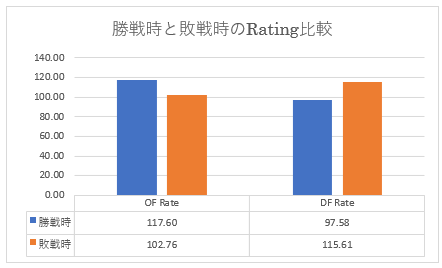

Rating

勝戦時のNet Ratingが+20.02とCS出場チームという点では及第点のレベル。

失点数が少ないので、ディフェンシブなチームと思われがちですが、シーズン全体ではDefensive Rate:103.97と、特筆されるほどの数値ではないのが現状です。背景には先ほども触れたPOTや敗戦時の被FG%の高さにありそうです。

それでも、勝戦時にはDefensive Rateが97.58とかなり低く抑えられているため、ディフェンスが機能する試合は流石の強さを見せてくれます。

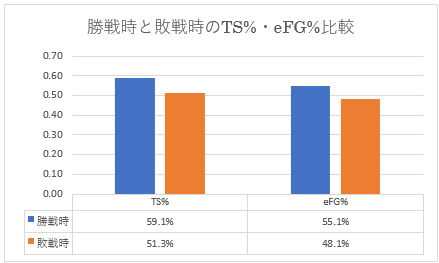

TS%・eFG%

勝戦時にはTS%が59.1%と高水準。この水準は宇都宮に次ぐCS出場チーム中2位の成績で、敗戦時であっても50%を越えており、他チームが勝敗時で10%前後差が発生している中、群馬は勝戦時との比較が7.8%なので、はやり総合的なシューティング能力は高めのチームであることが分かります。

FTが考慮に入らないeFG%においては敗戦時には50%を下回ってしまうため、焦ってプルアップに逃げ込むのではなく、しっかりパッシングスタイルを貫いて大事にFGをメイクしてもらいたいです。

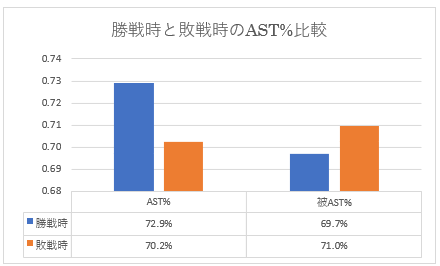

AST%

AST%においては、敗戦時であっても70%を超える高水準。ASTに頼らないFGMが、勝敗時いずれの場合も7.76本なので、如何にパスワークで生まれるFGが重要になっているチームなのかが分かります。

被AST%は敗戦時に1.3%増加しています。相手チームのTO・POTの項でも述べた通り、ASTが絡みやすいトランジションやアウトナンバー状況でのディフェンスに難がある裏付けにならないでしょうか?

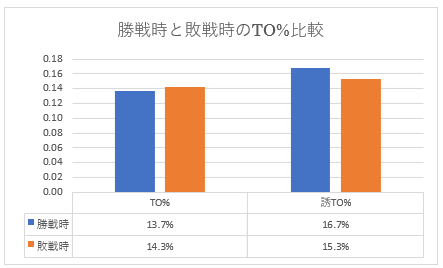

TO%

勝敗時いずれの場合も誘発するTO%が15%以上と高水準。このディフェンスは維持しつつ、自チームのオフェンスポゼッションは大事に使っていきたい所です。

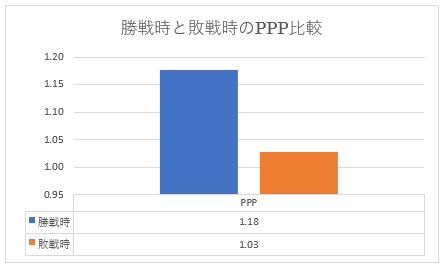

PPP

敗戦時であってもPPPが1.00を超えているのは素直に評価しても良いところでしょう。これだけの効率性を持っているチームなので、各選手のオーバーラップ(役割が被る)な部分を上手くパズルにして、その日調子の良い選手の分野を組み合わせて戦って欲しいです。

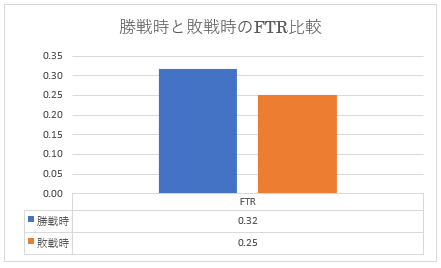

FTR

敗戦時にはFTRが0.07低い水準を示しています。指標の特性上、0.10違ったらかなり大きな違いになる指標なので、この0.07差も決して小さくない差になります。

FT%自体はチーム全体として優秀な方なので、日和らずにガンガンFTAを獲得していってほしいです。

コメント