5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

第3弾は西地区1位の琉球ゴールデンキングスです。

勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 46 | 14 |

| HOME | 24 | 6 |

| AWAY | 22 | 8 |

後半、猛チャージをかけて、4/27@島根戦で負けるまで16連勝を記録。その期間の対戦相手にはCS出場を果たした三河・群馬・島根の他、同地区の中堅チームである京都や大阪など、比較的レベルの高いチームを相手に記録した連勝なので、その点では20連勝以上した三遠の連勝記録よりも価値が高いという人がいても否定できません。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 46 | 14 |

| 東地区 | 12 | 4 |

| 中地区 | 12 | 4 |

| 西地区 | 22 | 6 |

地区優勝については、中地区の三遠・東地区の宇都宮から数試合遅れて優勝を決めました。地区優勝した3チームの中では最も勝率が低くはなっていますが、いずれの地区との試合でも勝率は75%以上記録しているので、特段、得意・不得意なチームが少ない印象を受けます。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 8 | 8 |

| 宇都宮ブレックス | 1 | 1 |

| 千葉ジェッツ | 0 | 2 |

| 群馬クレインサンダーズ | 2 | 0 |

| 三遠ネオフェニックス | 1 | 1 |

| アルバルク東京 | 1 | 1 |

| シーホース三河 | 2 | 0 |

| 島根スサノオマジック | 1 | 3 |

CS出場チームに限ると勝率は5割。ただ、試合当時、ワイルドカード枠を確保せんとする三河・群馬の2チームにいずれも2連勝で切って捨てるなど強さを見せています。

当時の群馬との2連戦のレビュー記事を投稿しています。

CSの1st Roundでは同地区2位の島根スサノオマジックとマッチアップすることが決まっています。3敗を喫していますが、それがCSでどのように影響するのか楽しみです。

スタッツ情報

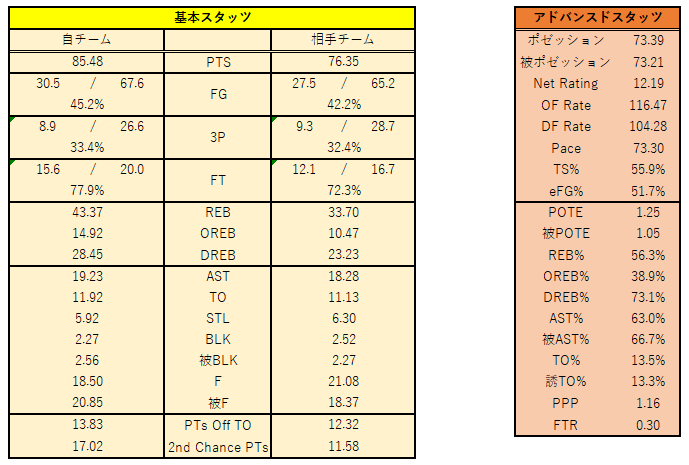

平均得点85.48は三遠に次ぐリーグNo.2の得点数。三遠がブッ飛び過ぎているので錯覚をしますが、琉球も引けを取りません。

ただ、琉球もブッ飛んでいるスタッツがあって、それはREB項目。平均REB:43.37本は2位の三遠の40.32本より3.05本も多くリバウンドを確保しています。OREB:14.92本、DREB:28.45本も揃ってリーグ1位の成績です。

既出のレビュー記事でもピックアップしましたが、このREBの強さを支えるのが琉球のビッグマンクインテット。今一度、彼らのスタッツを振り返ってみましょう。

| PT | FG% | 3P% | FT% | REB (OREB/DREB) | |

| ヴィック・ロー選手 | 16.0 | 47.8% | 38.2% | 82.6% | 8.3 (1.5/6.8) |

| ケヴェ・アルマ選手 | 13.3 | 47.8% | 39.7% | 79.6% | 5.6 (1.5/4.1) |

| ジャック・クーリー選手 | 12.3 | 57.8 | 9.1% | 80.9% | 9.9 (4.4/5.5) |

| アレックス・カーク選手 | 10.5 | 61.4% | 23.5% | 80.5% | 5.6 (2.4/3.2) |

特にジャック・クーリー選手はOREBがリーグ1位。同選手個人の2nd Chance PTsは341得点で2位のブロック・モータム選手の235得点を大きく引き離すダントツのNo.1です。合計得点が740得点なので、その内46.1%が2nd Chance PTsによって占められています。

得点面

まずは、琉球の得点面について見て行きましょう。

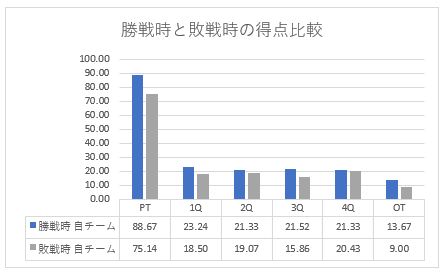

勝戦時と敗戦時の得点比較

得点比較の傾向としては、第1Qの出来で勝敗が決している印象を受けます。

ただ、アジャストメントが必要となる第3Qに敗戦時には極端に得点数が低下しているので、ハーフコート中のコーチ陣の戦術面がチグハグになりやすいことが示唆されます。

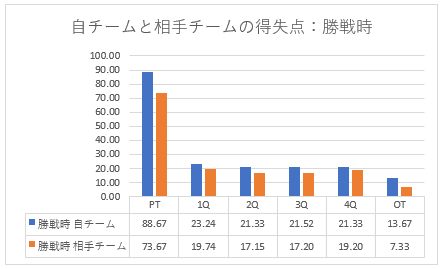

勝戦時の得失点

試合を通して、勝戦時は第1~3Qでそれぞれ4点の差をつけて試合を優位に進めています。第4Qこそ追いすがられていますが、それまでの試合展開で十分に貯金が出来ているため、勝戦時に限っては影響が少ないかもしれません。

ただ、次の項でも触れますが、今シーズン、延長戦が4試合ありましたが、いずれの試合も相手チームに追いつかれてもつれこんでいます。この辺がこのチームの危うさを感じさせる部分でもあります。

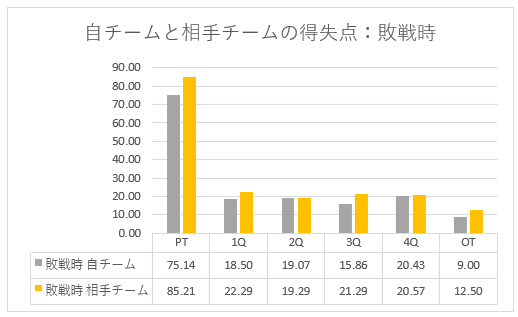

敗戦時の得失点

敗戦時での得失点差については、分かりやすく第1Q・第3Qに大差を付けられています。

また、第4Qに弱いことを前の項で言及しましたが、延長戦にもつれ込んだ4試合のみに限定すると23.75失点とかなり多いことが伺えます。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

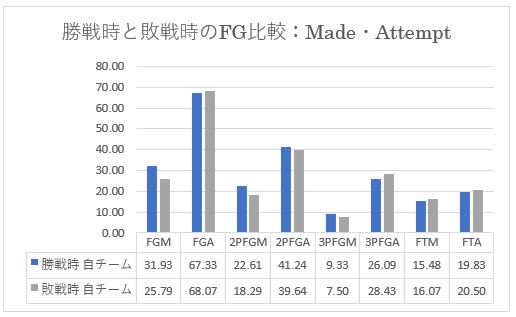

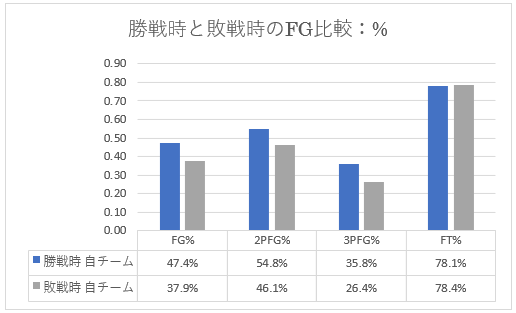

FG

勝戦時のFG%は流石の47.4%。2PFG%が54.8%と、持ち前の2nd Chance PTsの強みを存分に活かしている結果と言えます。

ただ、敗戦時には確率が10%近い著しい低下が見て取れます。また、FGAの傾向として敗戦時には2PFGAが1.6本少なくなり、3PFGAが2.34本多い結果に。それぞれの確率も敗戦時には著しく低くなりますが、特筆すべきは3P項目でしょう。

敗戦時の傾向として、3Pシュートに頼りがちな印象を受けます。敗戦時には比較的点差が開きやすい粘り弱さがあり、堅実なプレーよりもギャンブルな3Pを乱発している可能性があります。基本的にはOREBに強みを持っているチームですが、「リバウンドを獲ってくれる安心感があるから遠慮なく打てる」と言えば聞こえは良いし、勝っている時はそうなのでしょうが、敗戦時にはそれが裏目に出ている感じです。

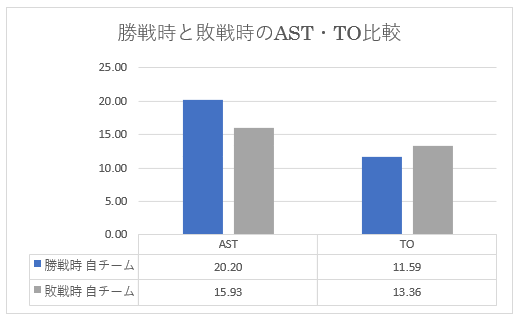

AST・TO

ASTは勝戦時・敗戦時の比較で4.3本も違うので、勝敗を決める1つのバロメーターとして考えられると思います。アイソレーションバスケではなく、明らかにパッシングやボールムーブメントを重要視するチームと言えます。

また、FG%との関連性を考えるのであれば、敗戦時にASTが少ないということは、ハンドラー自身のショットクリエイトやフィニッシュ力が重要なファクターとなります。その際、FG%も10%近く低くなっていることを考えると、チームのハンドラーの選手はそれらの能力が低いという考察に繋がります。

TOに関しては、既出の三遠・宇都宮のような地区優勝レベルのチームにしては、ややTOの数が多く、オフェンスの正確性を測る指標の1つ【AST/TO】は勝戦時であっても1.74。三遠は2.11、宇都宮は2.03であるため、やや見劣りします。

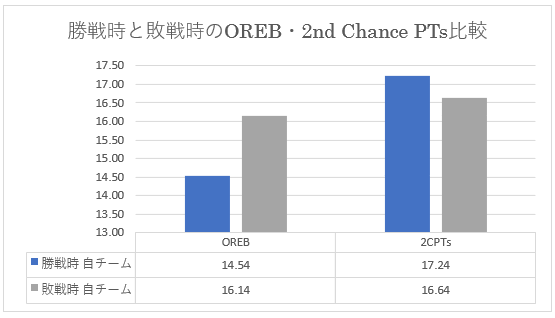

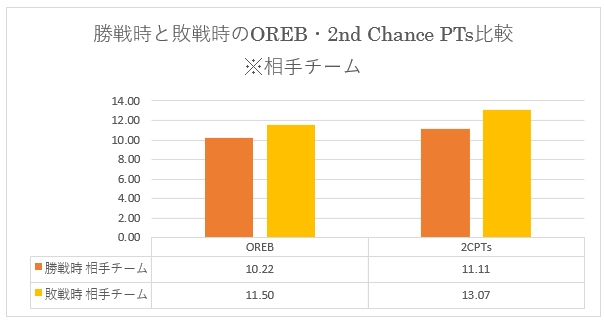

OREB・2nd Chance PTs

リーグトップのOREBチームなので、このデータは個人的にとても興味深いものでした。

まず、OREB数が勝戦時・敗戦時で異なるのは、FG%もそれぞれで異なるため、OREBシチュエーションの有無によるので、勝戦時に少なくなるのは納得です。

ただ、2nd Chance PTsに圧倒的な強みを持っているチームだと思っていたので、OREBの数に比例して2nd Chance PTsも多くなっているのかと思ったら、敗戦時には少なくなっていました。

これは、相手チームにケアされているのか、それとも、点差が開くため、ビッグマンのリバウンダーがそのままリムシュートを狙わず3Pシューターに託しているのかどちらでしょうか?比較的苦手としている千葉と島根との対戦を振り返っても、2nd Chance PTsが防がれているという観点ではあまり共通点がなく、なんならいずれの試合も多くの2nd Chance PTsを奪っていました。

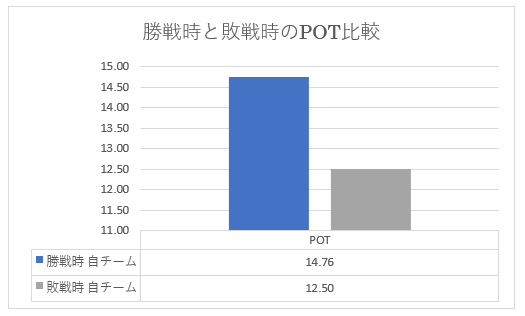

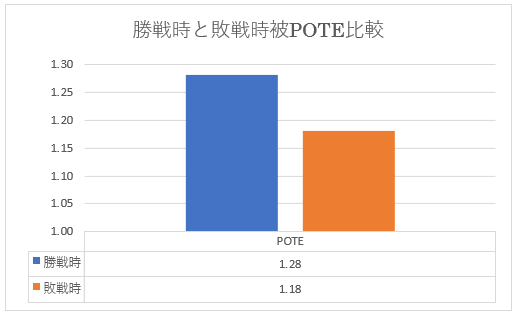

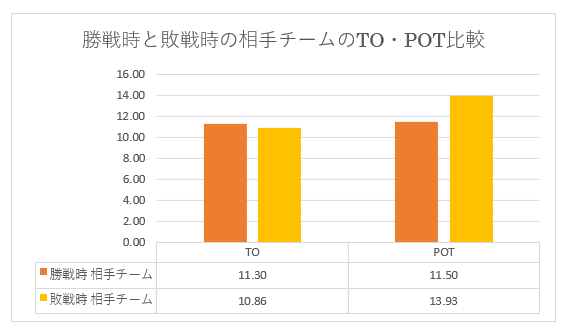

Points Off Turnover(POT)

POTEは1TOあたりの得点期待値を表した指標です。分かりやすく、勝戦時にはPOTによる得点が多く、かつ、POTEも高いので効率が良いです。

逆に敗戦時には、POTが少なく、POTEも低水準。得点も少なければ、そのチャンスも活かせていないことになります。

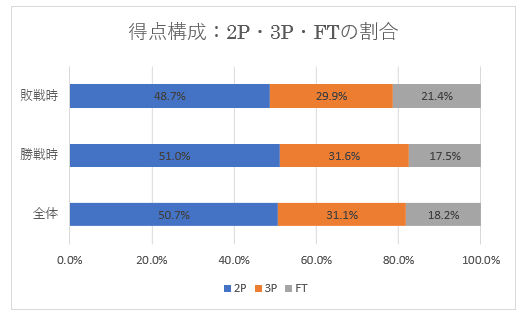

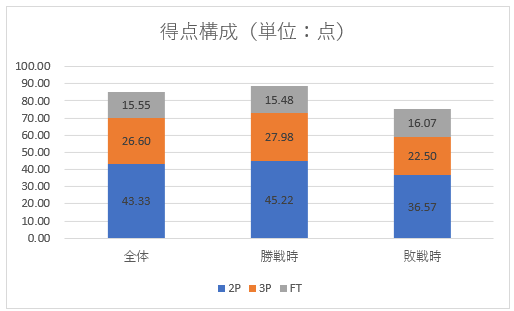

得点構成

2nd Chance PTsに強みを持っているチームらしく、得点のおよそ半分は2PFGによるもの。琉球と言えば、【ココナッツ3P】で知られている岸本隆一選手の印象が強かったので、3Pの割合も多いのかと思いましたが、案外そうでもありませんでした。

また、特徴として、FTの配分について、敗戦時が割合・内訳ともに最も多いことが挙げられます。FGの確率が上がらないと見るや、FTを着実に獲得して食らいついていこうという意志が見えます。その辺をもっと有効に、早めに打ち出していけば、例えビハインドゲームでも、もう少し粘りのあるチームになるんじゃないでしょうか?

ディフェンス面

次にディフェンス面について見て行きましょう。REB項目に凄く興味が引かれますね。

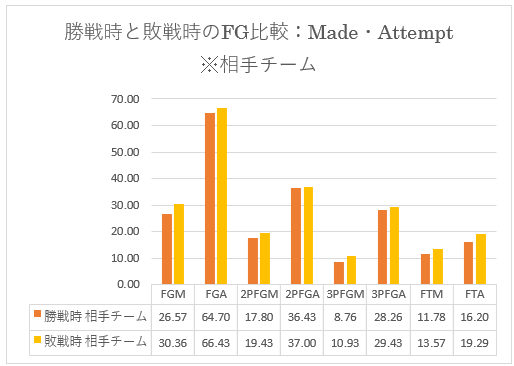

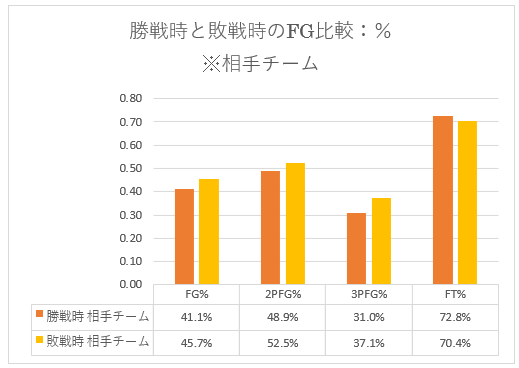

相手チームのFG

チームは勝つ時の被FG%を41.1%と著しく抑えてきます。この水準は宇都宮の勝戦時の被FG%とほぼ同水準です。

勝敗を分ける部分と言ったら相手の3Pでしょう。勝戦時は31.1%に抑えていますが、敗戦時には37.1%も決められています。勝戦時には被3PFGMが8.76本なので、終盤に入る前に6~7本決められている試合の際は、少し気合いを入れないといけないかもしれません。

また、敗戦時にはFTも20本近く与えています。敗戦時の自チームの平均F数は19.50本なので、それだけFが嵩むと、通常のディフェンスの強度が落ちてしまうので気を付けたい所。ただ、そのような状況にも関わらず、敗戦時の2PFG%が52.5%なのは優秀な部類にあるとも言えます。

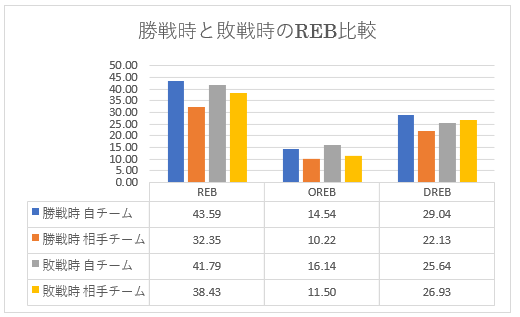

REB

勝戦時・敗戦時に関わらず、総REB数が40本を超えているのは流石と言ったところ。特に勝戦時には相手チームのREB数よりも9.2本も多く確保していますから、正にREBを支配していると言えるでしょう。

相手チームの2nd Chance PTsにおいては、OREBを獲られた分だけ失点を許しているような状態。

敗戦時には相手のFG%が上がっている中、よりOREBを確保されて2nd Chanceで失点しているので、負けを認識した試合の場合はチームとしてもディフェンスの意識が分かりやすく低下しているのが分かります。

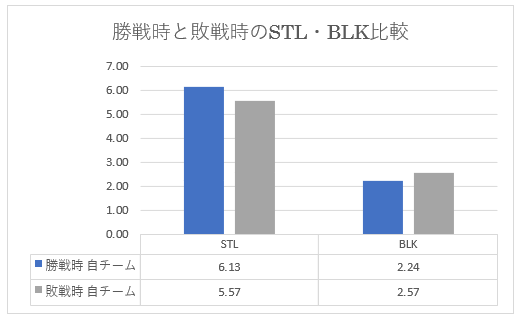

STL・BLK

STL・BLKについては特筆すべき点はありません。それぞれを合計した【STKs(STeel+blK)】という指標にすると、勝戦時でも8.37。敢えて言うなら、リーグ21位の成績で、ディフェンスにおいて、それらのスキルをアテにしていないということでしょう。

自チームのSTL数が少ないので、相手に誘発させているTOもその分少ないです。ポゼッションの交代は基本的には相手チームのFGAを失敗させてDREBを確保することが多いということです。

この項から、琉球というチームのディフェンスは、如何に相手のシュートにプレッシャーをかけて難しいシュートを強いているかどうかが重要だと言えます。

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。琉球というチームの意外な顔が見えてくると思います。

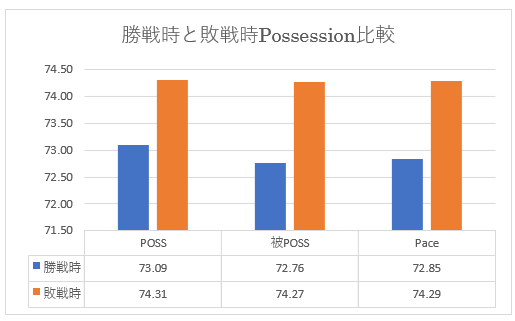

ポゼッション

勝戦時のポゼッション数は概ねリーグ平均的な水準。逆に負ける時は速いペースに流されてしまった時。

どちらかと言うと、相手チームのペースに煽られているというよりは、これまでのスタッツ情報をみていると、3Pなどを焦って早打ちしてしまってポゼッションを失っている印象が強いです。

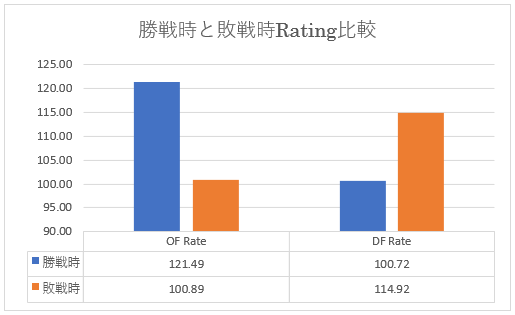

Rating

勝戦時・敗戦時のNet Ratingがそれぞれ+20.43、-14.03とかなり差が大きいです。

実はこれらの数字は面白い背景があって、勝戦時のNet Rating:+20.23はCS出場チーム内で1位。逆に敗戦時のそれはワースト3位の数値です。良いときはすごく良いし、悪いときはトコトン悪い。そんなチームであることが読み取れます。

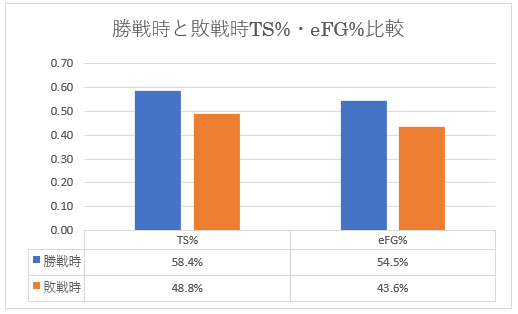

TS%・eFG%

地区優勝を果たしている三遠・宇都宮と比べると、勝戦時であってもeFG%が55%を下回っており、敗戦時にはいずれの数値も50%に満たない低水準。やはり、早打ちやデザインされていない効率の悪いシュートが多くなりやすいチームスタイルなんだと思います。

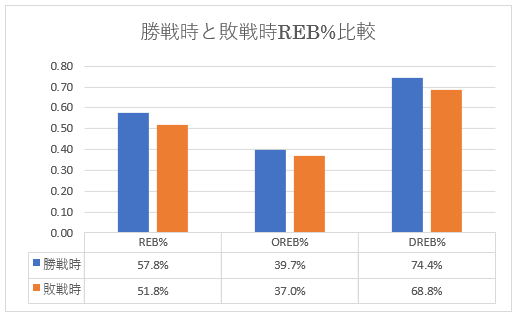

REB%

勝戦時・敗戦時いずれもREB%が50%を超える高水準は「やはりそうか」と言わせるデータですね。特筆すべきはやはりOREB%。勝戦時には40%近く、敗戦時であっても37.0%も記録しています。

ただ、勝敗を分けているのはOREB%ではなくDREB%。勝敗で比較すると、5.6%の差が発生しています。敗戦時には2nd Chance PTによる失点も約2点多いため、DREBシチュエーションでしっかり確保して、相手の2nd Chance PTを如何に防ぐかがカギになりそうです。

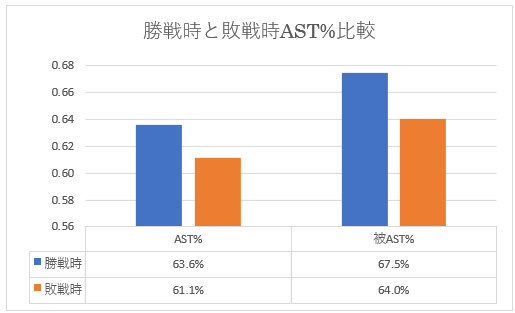

AST%

チームの平均AST%も63.0%で、他のCSチームに比べてASTに頼らないFGが多く、CSに出場する8チームの中では最も低い水準。これは2nd Chance PTsによる得点が多いことが背景にあります。ただ、ここまで低くなるのはその要素だけでなく、どちらかと言うと、ハンドラー・スコアラーのフィニッシュ能力を優先しているチームスタイルとも言えます。

逆に、ディフェンス面の視点で見ると、勝戦時には被AST%が67.5%とCSチームでは3番目に高い水準。勝戦時の被FG%が41.1%という低さと併せると、相手のハンドリングスコアラーへのディフェンスが上手いと捉えることも出来ます。

実際に、勝戦時と敗戦時の被FGMと被AST%の関連性を見てみたいと思います。

- 勝戦時

- 被FGM:26.57本

- 被AST%:67.5%

- ASTを伴った被FGM:17.93本

- ASTを伴わない被FGM:8.64本(=26.57本ー17.93本)

- 敗戦時

- 被FGM:30.36本

- 被AST%:64.0%

- ASTを伴った被FGM:19.43本

- ASTを伴わない被FGM:10.93本(=30.36本ー19.43本)

勝戦時にはASTを伴わない被FGMが8.64本に対し、敗戦時には10.93本。琉球勝利のためには、ハンドリングスコアラーへのディフェンスがカギになりそう。

この視点で見ると、対戦勝率が悪い千葉(0勝2敗)には富樫勇樹選手、島根(1勝3敗)には安藤誓哉選手というリーグ屈指のスコアリングPGがいるので、相性が悪い根拠になり得ますね。

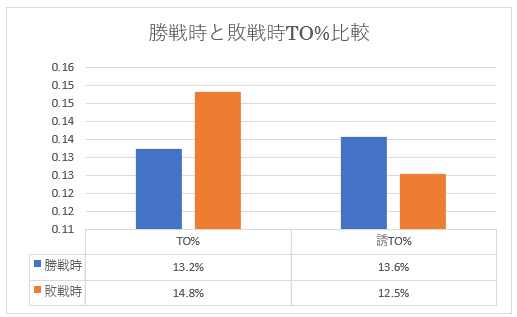

TO%

勝戦時でもTO%は概ねリーグの平均程度の水準ですが、敗戦時には14.8%に跳ね上がります。

基本的に1試合の総ポゼッションは勝敗に関わらず、ほとんど5分5分といったところなので、単純に「TOが少ない方が勝つ」という試合を展開する傾向があります。

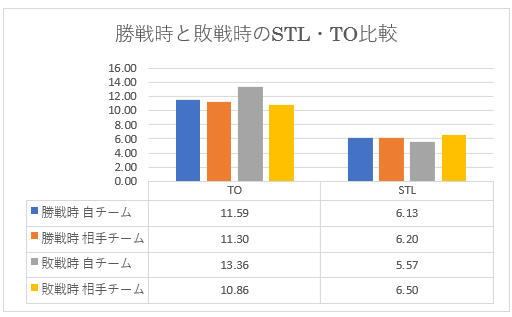

アドバンスドスタッツではないですが、勝敗時の自チーム・相手チームのTOとSTLの関連を表すグラフを載せておきます。

STLについては勝戦時が敗戦時より0.56本STLが多くなっていますが、まぁまぁ誤差の範囲内と言った感じでしょうか?全体の傾向としては、パスミス・トラベリングなどそれぞれのチーム自体によるTOの数が勝敗を分けそうです。

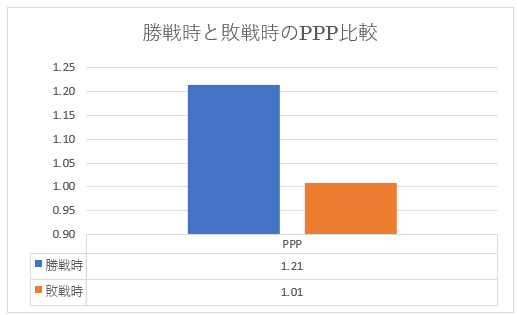

PPP

PPPは結構極端で、効率が良ければ勝ち、悪ければ負ける。と言った感じ。

シーズン中盤の1/25宇都宮戦・1/29大阪戦でPPP:1.20を超えて敗戦したことがありますが、それらの試合に共通するのは、強みであるはずのREBで大きく引き離されてしまった(それぞれ29-41、28-43)ことによるもので、外れ値過ぎて参考になりません。

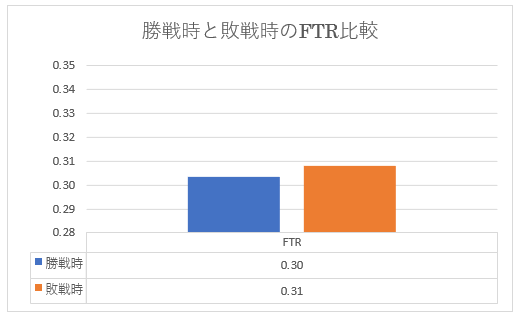

FTR

FTRについては0.01未満差でほぼ誤差。FT%がリーグ1位の77.9%で、平均FTAが2.0本を上回る選手が6人。その内4人が80%を越えています。寧ろ、勝戦時の方がFTRが少ないので、FT効率という、もっとその強みを活かすべきとも思います。

ただ、平均FTAが2.0本を上回る選手の内、際立って確率が悪いのが脇真大選手。個人のFTRが0.34なのは称賛できますが、肝心のFT%は61.9%。チームとして流れに乗りたい時にハック(FTが苦手な選手に故意にファウルをして、FTの失敗を誘うディフェンス戦術)されている可能性があるのでしょうか?

相手チームからしたら、タイムアウトを1つ消費するよりも手軽に琉球の勢いを切ることが出来る手段なので、実際の試合では脇選手のFTAシチュエーション前後の流れは注視しておくべきかもしれません。

コメント