5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

第1弾は中地区1位の三遠ネオフェニックスです。

勝敗状況

シーズン中盤の滋賀戦が中止試合となった影響で、他のチームよりも1試合少ない59試合シーズンになりました。

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 47 | 12 |

| HOME | 26 | 4 |

| AWAY | 21 | 8 |

シーズン終盤までリーグぶっちぎりの1位でしたが、3月末に京都相手に今シーズン初の同一チームに2連敗してから、どこか失速気味で、最終的には東地区1位の宇都宮に勝率を越えられてしまいました。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 47 | 12 |

| 東地区 | 15 | 1 |

| 中地区 | 21 | 7 |

| 西地区 | 11 | 4 |

どの地区に対しても圧倒的な勝率を誇っていますが、東地区では宇都宮に1敗したのみと驚異の勝率.938!中地区もA東京や三河など強豪チームが多いですが、それでも20勝近く挙げているのは、流石地区優勝チームと言ったところです。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 12 | 6 |

| 宇都宮ブレックス | 1 | 1 |

| 千葉ジェッツ | 2 | 0 |

| 群馬クレインサンダーズ | 2 | 0 |

| アルバルク東京 | 3 | 1 |

| シーホース三河 | 2 | 2 |

| 琉球ゴールデンキングス | 1 | 1 |

| 島根スサノオマジック | 1 | 1 |

CS出場チーム別の勝敗を見ると、勝率は.667と流石に落ち込みます。

興味深いのが同地区2位のA東京に3勝1敗という点。リーグトップのDefensive Ratingを誇るA東京ですが、敗戦したのがシーズン序盤の10/19のみ。まだチームのアイデンティティが形成されていなかった時期でしたが、それ以後の試合では3連勝しています。

1st Roundの対戦チームはワイルドカード上位の群馬。既に自チームはCS出場を確定させていた時期の調整試合的なニュアンスも強かった試合で接戦を勝ち切っています。マッチアップとしてはかなり優位なチームでしょう。

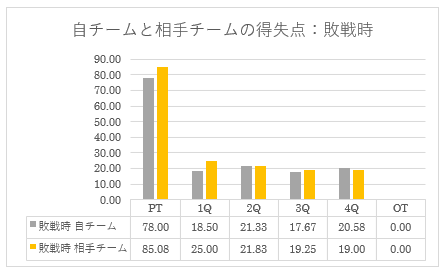

スタッツ情報

平均得点:90.76点は2位以下を5点以上引き離す、他の追随を許さない圧倒的なオフェンス力を誇るチームです。

何故ここまでオフェンスに強みを見出しているかと言えば、あくまで筆者個人の主観によるものも大きいですが、主要なローテーション選手の役割がことごとく被らないバランスの良さ。また、それに加えて高水準であることが挙げられます。

- ヤンテ・メイテン選手:インサイドフィニッシャー

- デイビッド・ヌワバ選手:ショットクリエイター

- 大浦颯太選手:3Pシューター

- 吉井裕鷹選手:オールラウンダー

- 湧川颯斗選手:スラッシャー

- デイビッド・ダジンスキー選手:ストレッチビッグマン

- 佐々木隆成選手:プレーメイカー

- 津屋一球選手:ピュアシューター

日本人選手は湧川選手を除く4人がホーバス体制になってから日本代表に召集されるようになりましたし、ヌワバ選手もNBAで6シーズン(237試合)在籍した経歴を持つ選手と、前述の通りハイレベルな選手が多いです。

得点面

リーグNo.1のオフェンスを誇るチームの得点面について深堀してみましょう。

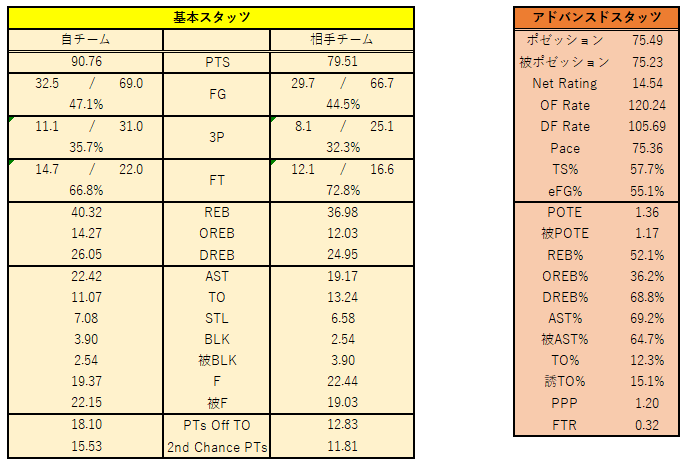

勝戦時と敗戦時の得点比較

勝戦時と敗戦時の得点を比較すると、勝戦時には平均94得点ですが、敗戦時には78得点と大きく差が生じています。試合を通しては、まず85得点を上回れるかが1つの分岐点となる印象です。

特に、第1Q・第3Qでスコア差が4~5得点差と大きいため、前・後半の立ち上がりに流れを掴めるかどうかが勝敗に影響を与えています。

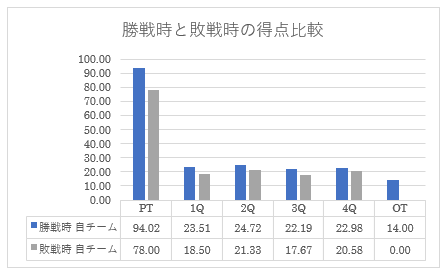

勝戦時の得失点

勝戦時での得失点については、第2Qが最も得点が多く、得失点差も約4点つける形になっています。得失点差で言うと第2Q(3.87)<第3Q(4.13)<第4Q(4.57)ですが、最終Qや試合最終盤までに15点以上つけていることが多いことから、三遠にとって最も重要なQは第2Qと言えるでしょう。

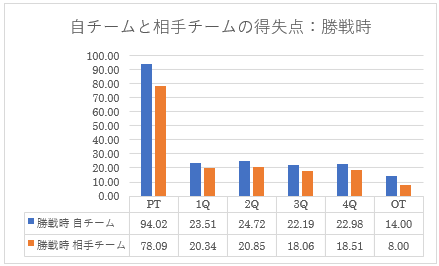

敗戦時の得失点

敗戦時での得失点差については、分かりやすく第1Qの得点がかなり少なくなります。続く第2Qの得失点は均衡を保っていたり、第1Qの得失点差がそのまま敗戦時の得失点差に繋がっているため、他チームにとっては試合の出足から勝負を仕掛けたい感じですね。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

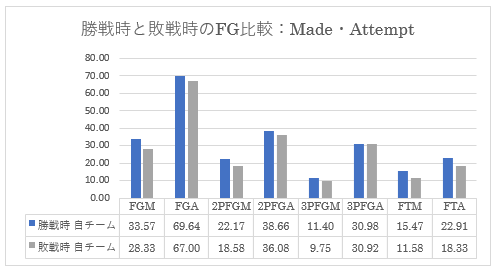

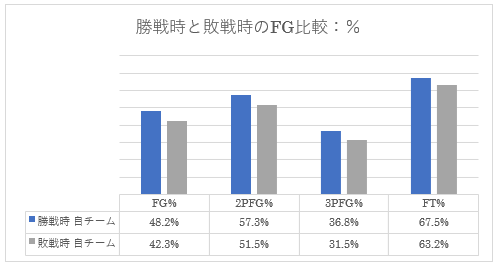

FG

勝戦時と敗戦時のFG項目の比較においては、分かりやすく成功数・確率ともに2P・3P・FTいずれのシュートにおいても勝戦時の方が良く、敗戦時の時に悪い結果になっています。

特筆すべきは、敗戦時の方がFGAが5本以上も少ないことです。特に2PFGにおいては、敗戦時の方が2PFGAが2.58本少ない上に、2PFGMが3.59本も少なくなっています。また、FTAも4.58本も少ないことから、敗戦時にはインサイドの得点力が著しく低下していることが考えられます。エースのメイテン選手やヌワバ選手の出来や積極性が、そのまま勝敗に繋がっていることが伺えます。正しく大黒柱ですね。

また、FGAが敗戦時に少なくなっているということは、ポゼッションの項で後述しますが、それだけシュート機会を与えられていないということに繋がります。自チームのリズムで試合が組みたてられないと、シュート効率にも影響するということですね。

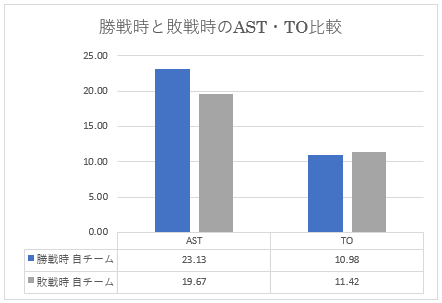

AST・TO

ASTについては勝戦時に明らかに多く記録しています。AST部門のトップランカーである、佐々木選手(6.5AST)はもちろん、同じく10位につけている大浦選手(4.6AST)との強力なガードコンビの存在が大きいです。

impactmetrics.jpの情報からOffensive Ratingを比較すると、佐々木選手がオンコートの時は123.46、大浦選手がオンコートの際は126.79、2ガードを敷いた時には驚愕の141.19と2人のアシストランカーがいることに起因しているデータです。

敗戦時にはASTの数値が低くなるので、ガードのこの2人が上手く機能するかどうかでも勝敗が左右されそうです。

TOの数そのものについては、勝敗を左右するようには出ていません。

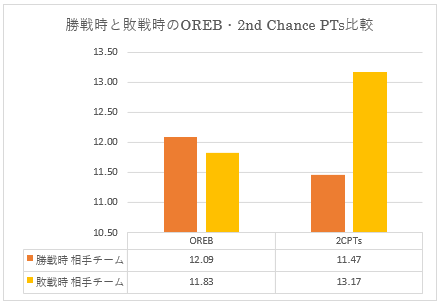

OREB・2nd Chance PTs

勝戦時の方がOREBも多く保持できているし、2nd Chance PTsも多く獲得しています。

特筆すべきはメイテン選手。リーグ3位の2nd Chanceスコアラーで、2nd Chance PTsだけで233得点しています。今シーズン、55試合出場しているので、平均にして約4.24得点。同選手の平均得点が15.1得点なので、およそ28%が2nd Chance PTから得ている計算になります。

敗戦時にはチームとしてそれぞれ2本・2点ほど少なくなっています。OREBは自チームのシュートが外れて初めてチャンスのあるスタッツなので、一般的にシュートが外れやすい敗戦時にOREBは増える傾向にあるのですが、それが少なくなっているということは、OREBに絡みに行けてない消極性が敗戦に繋がっているということでしょう。積極性こそ、このチームの強さなのでしょうね。

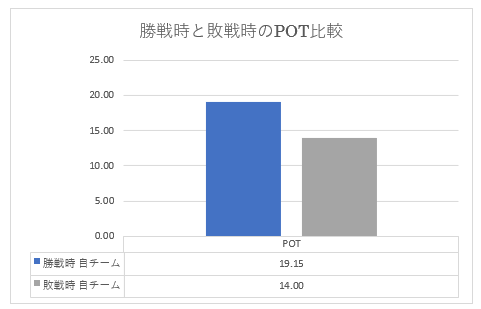

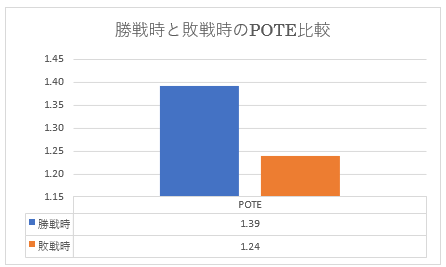

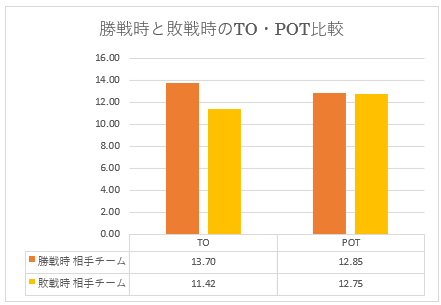

Points Off Turnover(POT)

POT(ターンオーバーからの得点)はズバ抜けており、敗戦時と比較して5点以上の差があります。

1TOあたりのPOTを算出すると、上記のようなグラフになります。後述しますが、敗戦時の誘TOが少ないので、母数が少なくてPOTEも低いのは、それだけ相手のTOを効率的に利用できていないことが挙げられます。

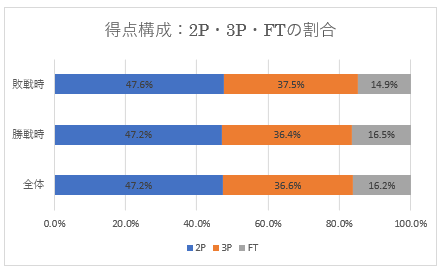

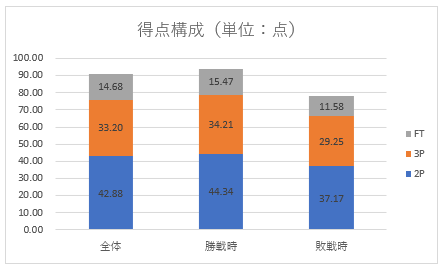

得点構成

得点構成の割合を見ると、勝戦時も敗戦時もさほど大きな違いはありません。強いて言えば、敗戦時には3P・FTによる得点割合が減っています。

得点の内訳としては、全体の内訳が勝戦時の内訳と近いです。敗戦数が少ないのに、それでも多少の差が生じているのは、敗戦時には著しく得点効率を減らしていることが考えられるでしょう。

ディフェンス面

次に、三遠のディフェンス面について見て行きましょう。

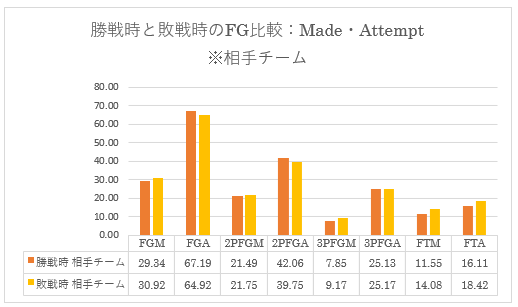

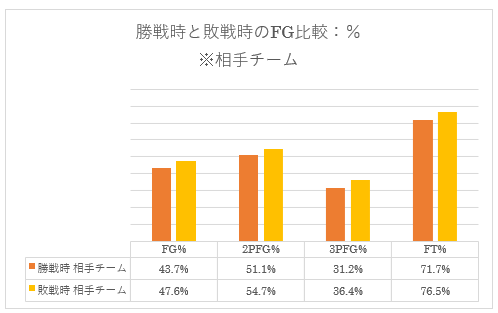

相手チームのFG

相手チームのFG比較においては、シュートの成功率を低くさせたら勝利、高くなったら敗戦と、これも分かりやすい傾向が見て取れます。

こちらで注目したいのがFGAとFG%。

FGA、特に2PFGAが三遠勝戦時よりも敗戦時の方が2本以上少ないのに、FG%は3.9%、2PFG%も3.6%高く決められています。3P%に至っては、試投数が変わらないのに5.2%差があります。

一般的にFGAが少ないということは試合のペースが遅くなる傾向にあり、三遠としては速いペースの試合の方が強いのかもしれません。

逆に考えると、相手チームにとってはFG%が48%くらい決めないと勝てないチーム。リーグトップのオフェンスを展開する三遠と同等のオフェンスを繰り出さないと勝てないと考えると、かなりの強さだということが分かりますね。

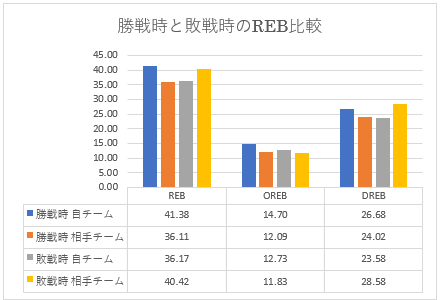

REB

勝戦時はREB:41.38本ー36.11本、敗戦時はREB:36.17本ー40.42本と勝つ時は約5本上回り、負ける時は約4本下回っています。これは大きな差としてみることが出来ます。

特にDREBが勝戦時と比較して敗戦時には平均3.10本少ないです。被OREB数は勝戦・敗戦で大きく変わりませんが、2nd Chance PTsによる失点は約1.7失点多くなっています。OREBを獲られた後のケアが疎かになっていると負けやすいということでしょう。

よりハードワークになるCSでは、三遠のDREBの精度には要注目です。

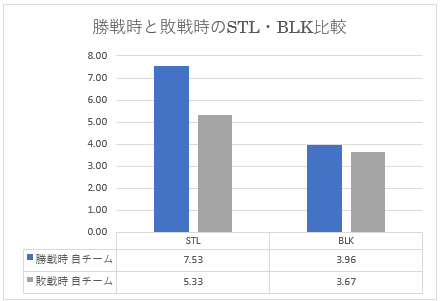

STL・BLK・TO

STLは「平面のディフェンス」、BLKは「立体のディフェンス」と捉えることが出来ますが、三遠にとっては、STL、つまり平面のディフェンスが勝敗を左右する重要な要素になりそうです。

STLは直接的に相手のTOに繋げるディフェンスになりますが、勝戦時には相手のTOの55.0%(自チームSTL/相手チームTO)は自チームのSTLによって強いています(敗戦時には46.7%)。このアグレッシブさが三遠にとっては重要ポイントでしょう。

被POTはさほど勝敗の要素にならなそうなので、三遠としてはそれを維持しつつ、自チームのPOTにフォーカスを置きたい所です。

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。より、三遠というチームの「色」が見えてくると思います。

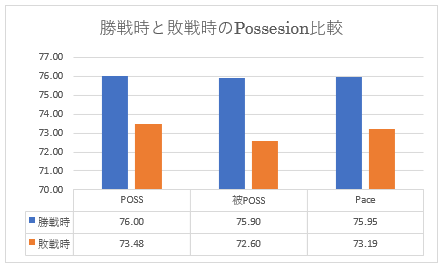

ポゼッション

一目瞭然で、勝戦時は速いペースで試合を進め、敗戦時は遅いペースでの試合を強いられています。

このことから、「ペースコントロールを巧みに操るチームを苦手にしている」という印象を抱きがちですが、【CS出場チーム別戦績】の欄で挙げたように、ペースコントロールを操るチームの代表格である群馬とA東京に対する戦績は5勝1敗と得意にしています。どちらかと言うと、自分たちで慎重になり過ぎてリズムを崩しているのかもしれません。

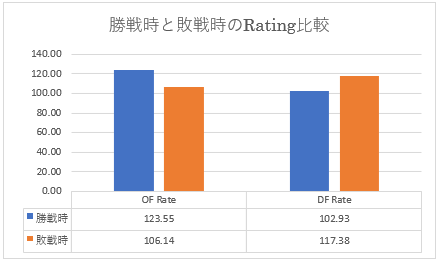

Rating

やはり際立つのが勝戦時のOffensive Rate。それに加えて、実は勝つ時のDefensive RatingはA東京のシーズン全体のディフェンス力に匹敵する力を発揮していることになります。

敗戦時においてもOffensive Rateは106.14。決して高い水準ではないですが、リーグの平均より少し下といった程度で、東地区4位の秋田ノーザンハピネッツのレギュラーシーズン全体のそれよりも高い水準です。それを考えると、やはり侮れない攻撃力だということが伝わります。

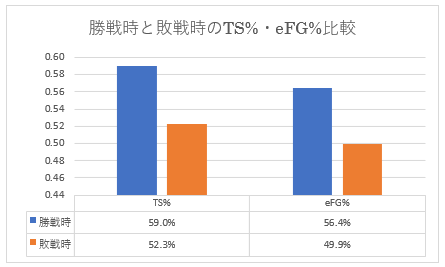

TS%・eFG%

FGの項でも触れたように、勝戦時と敗戦時のシュート効率には明らかな差が生じます。1つの着眼点として、ただでさえ確率の低いFTが、より確率が低くなっているのが敗戦時なので、FT%も考慮に入るTS%が55%を超えるかどうかが勝敗のボーダーラインと言えそうです。

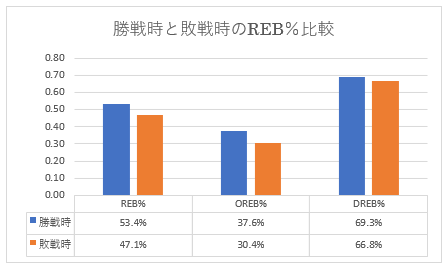

REB%

勝戦時は敗戦時に比べ、REB%は6.3%も高くなります。特にOREB%は顕著7.2%も勝利時にはアップ。リーグ3位の2nd Chanceスコアラーであるメイテン選手と、とても相性の良いデータです。

ただ、DREB%が勝戦時・敗戦時いずれも70%を越えないのは懸念すべき点。特に敗戦時のDREB%が66.8%ということは、相手のOREB%が33.2%というそれなりに高い水準であるということ。弱点になり得る2nd Chanceシチュエーションのディフェンスの機会を少しでも減らすためには、CSに向けて改善したい点です。

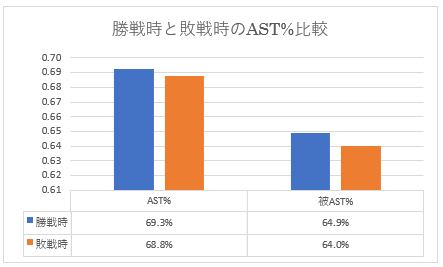

AST%

%自体には特段、勝戦時と敗戦時に大きな差はありません。ただ、AST数が敗戦時に約3.5本の差があってFGAが少なく、FG%も低くなっていることから、「どの選手が」ということではなく、チーム全体として消極的になっていることが伺えます。

チームには太田敦也選手、ウィリアムス・ニカ選手、他に先日現役引退をした柏木真介選手といったベテランがいるものの、チームの中心は26~29歳の中堅選手。どの選手も「文句の付けようのない実績があるか?」と言われれば難しいところで、メンタル的な面でのゲームチェンジャーが実はいないチームであることが仮説として浮かび上がってきます。

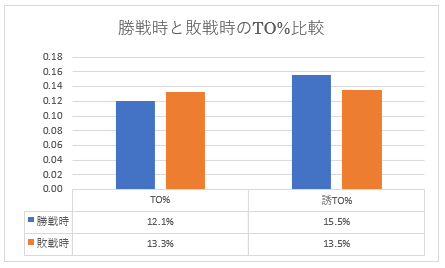

TO%

TO%は勝戦時と敗戦時で差があるようですが、敗戦時でもTO%が13.3%とリーグの平均的な水準よりもやや良いレベルにあることが素晴らしいです。プレーの正確性の高さが効率の良いオフェンスに繋がっている証明と言えるでしょう。

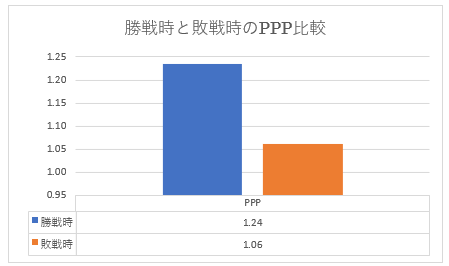

PPP

こちらも大きく差がありますが、敗戦時でもPPPが1.00を超えているのは流石です。ちなみに、今シーズン、三遠のPPPが1.00を下回った試合は、10/19にA東京に敗れた試合で0.80を記録した以外、1試合もありません。

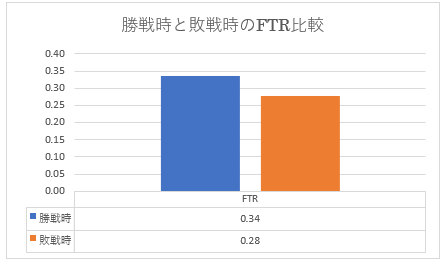

FTR

FTA:1本あたり、何本のFGAが記録されているかのデータで、オフェンス時のアグレッシブさを表す指標と言われています。

勝戦時には0.34とかなり高い水準であり、敗戦時においても0.28を記録。この数値は宇都宮のシーズン平均よりも高い水準であり、如何にアグレッシブなチームかと言うのが伝わってきます。

コメント