5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

最後の第8弾は中地区3位・ワイルドカード2位のシーホース三河です。

勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 39 | 21 |

| HOME | 17 | 13 |

| AWAY | 22 | 8 |

CS出場チームでは唯一、アウェイの方が勝率が良いチーム。リーグ全体で見ても、他にはFE名古屋・長崎・佐賀の3チームしかいない珍しい勝率構成のチームです。

逆に三河にとってはワイルドカード枠ともあり、CSでホームで試合をすることがありませんから、CSの吉兆となる可能性もありそうです。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 39 | 21 |

| 東地区 | 12 | 4 |

| 中地区 | 16 | 12 |

| 西地区 | 11 | 5 |

強豪の揃っている中地区で3位を確保した実績もあり、東・西地区には7割前後の勝率を誇っています。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 6 | 12 |

| 宇都宮ブレックス | 0 | 2 |

| 千葉ジェッツ | 1 | 1 |

| 群馬クレインサンダーズ | 1 | 1 |

| 三遠ネオフェニックス | 2 | 2 |

| アルバルク東京 | 1 | 3 |

| 琉球ゴールデンキングス | 0 | 2 |

| 島根スサノオマジック | 0 | 2 |

CS出場チームの中では、このカテゴリで三河は最も勝率が低いです。特に1st Roundであたる宇都宮には、4/5~4/6の2連戦で数字以上の完敗(第1戦:81-87、第2戦:61-79)を喫しており、マッチアップ的には最悪の組み合わせという感じです。

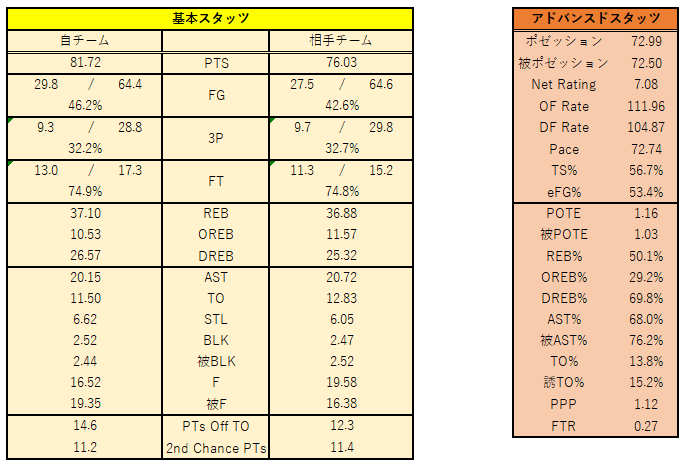

スタッツ情報

本格的にBリーグ選手となってから、若手ながらコンスタントに平均10得点を上げ続けている西田優大選手や、現役選手ながらBリーグの通算得点が唯一1万点を超えているダバンテ・ガードナー選手、素晴らしいシュート効率(FG%:51.8%、3P%:38.8%、FT%:72.2%)を誇るストレッチ4プレイヤーのジェイク・レイマン選手を擁するスコアラー豊富なオフェンシブチーム。

ただ、ディフェンス力も実は侮れず、被AST%が76.2%という部分。パッシングチームに弱いという見方もされますが、逆に言えば、そのチームのエースがその役割を担うことが多い、スコアリングハンドラーに対するディフェンスが優秀であるとも言えます。

得点面

まずは、三河の得点面について見て行きましょう。

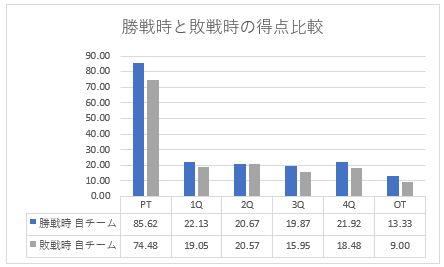

勝戦時と敗戦時の得点比較

ワイルドカード上位の群馬同様に、後半の出来が勝敗の鍵になるチーム。

勝戦時、第4Qに21.92得点と中々な得点力を示していますが、意外にも「5~10点差を大逆転勝利!」という試合は少ないです。どちらかと言うと、第3Qまでを僅差でもリードして、第4Qで突き放すという試合展開が比較的多いです。

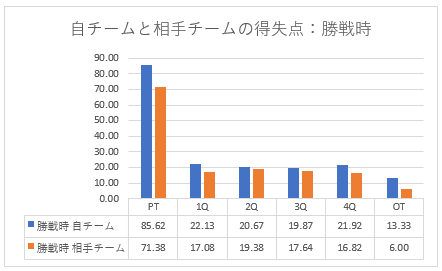

勝戦時の得失点

得失点差で見ると、出だしの第1Qに大きく突き放し、第2・第3Qと着実にリードを維持して、第4Qに引き離すというパターンが多そうです。

また、延長戦は今シーズン4試合記録して3勝1敗。冒頭にも紹介した通り、信頼できるスコアラーが複数名いることから、得点力に引けを取ることが少ないです。実際、OTまで含めたら、得失点差が最も大きいのはOTの7.33点差ですからね。スモールサンプルながら脅威は脅威です。

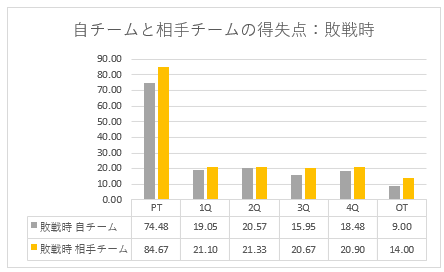

敗戦時の得失点

個人的に意外だったのがこちらのデータ。

「信頼できるスコアラーがたくさんいる」と直前に述べましたが、勝戦時とは一変、後半の失速具合が目につきます。

特に第3Qの得失点差が大きく、オフェンシブチームと言えども、ディフェンスで流れに乗れないと、得点にも影響を及ぼすということが見えてくるデータです。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

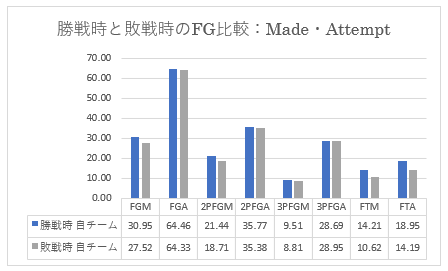

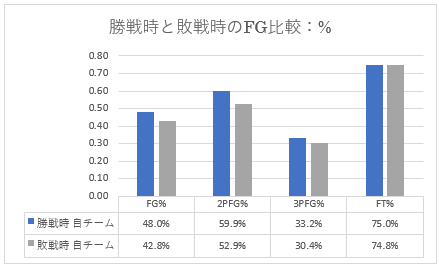

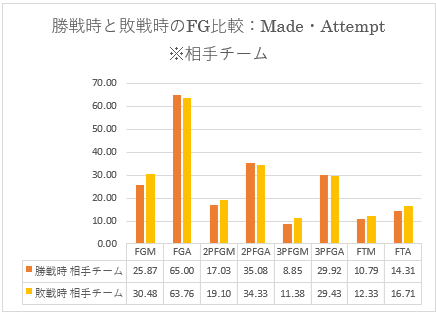

FG

パッと見て勝敗に影響を及ぼしている主要因は2PFG%・FTAであることが分かると思います。3PFG%も2.8%の差がありますが、3PFGAがほぼ変わらず、3PFGMも平均1本未満の差なので、こちらは誤差と言っても良いでしょう。

2PFGについては、2PFGAが勝敗でほとんど変わらず、2PFGMで2.73本、得点にして約5.5点分の差が生じています。このデータに加えて、FTAの数値も見ていくと、勝敗時で4.76本も違います。

この2つのデータから読み取れることは、2PFGAのシチュエーションが勝戦時と敗戦時で以下のように異なる傾向が考えられます。

2PFGAシチュエーションの比較(仮説)

- 勝戦時:ペイントアタック・ポストアップからのクリエイトが基本

- 敗戦時:プルアップのミッドジャンパーの割合増加

上記はあくまで仮説なので、本当のデータを採るなら、しっかり観戦するか、プレーbyプレーから抽出するかが必要ですが、恐らく、当たらずも遠からずという感じの仮説だと自負しています。

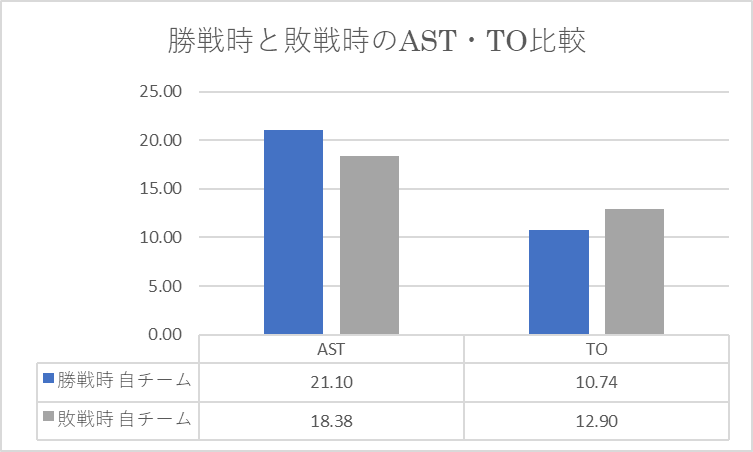

AST・TO

数字上、勝敗の影響はそれなりにありそうで、敗戦時には勝戦時のAST:2本分がTOに加算されている感じですね。

三河というチームは、平均AST:20.15本というそれなりに多い水準にも関わらず、チームのASTリーダーは長野誠史選手の4.6ASTと、ピュアハンドラーの同選手にしてはかなり低めと言ったところ。

それでも平均ASTが20本以上あるのは、実はスコアラーの球離れが良いんですよね。

冒頭に挙げた3人のスコアラーの他に、スターターとしてスコアリングハンドラーを担っている久保田義章選手、チーム3rdスコアラーのザック・オーガスト選手も含めて、平均得点とASTを挙げてみましょう。

- ザック・オーガスト選手:12.3得点、1.8AST

- ジェイク・レイマン選手:14.3得点、1.9AST

- 久保田義章選手:8.0得点、3.7AST

- 西田優大選手:10.4得点、2.4AST

- ダバンテ・ガードナー選手:15.7得点、3.4AST

先の長野選手の4.6ASTを加えると、この6人だけで合計17.8ASTと算出され、平均20.15ASTの88.3%を占めていることになります。特に、ガードナー選手の3.4ASTは、これだけのスコアラーなのにこのAST数は素晴らしいです。

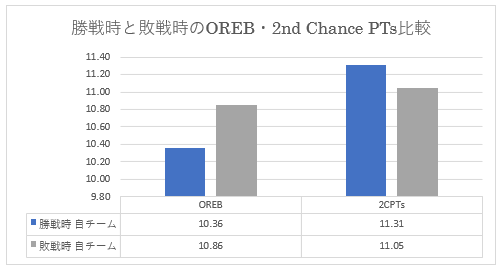

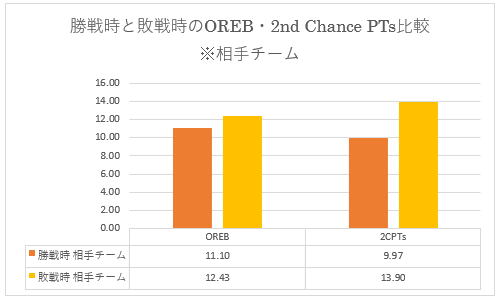

OREB・2nd Chance PTs

グラフ上、大きく違っているように見えますが、実数上はそれぞれ誤差の範囲内と言ったところでしょう。

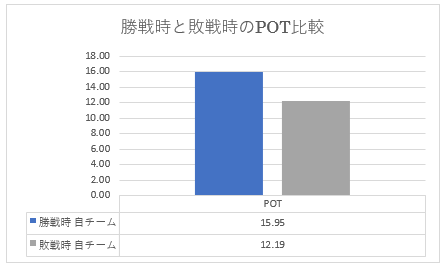

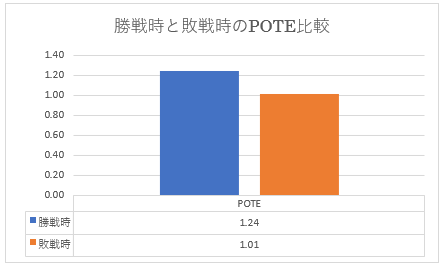

Points Off Turnover(POT)

POTは勝戦時・敗戦時で3.76得点の差が生じています。POTE上でも0.23の差が生じており、勝敗を分けるカギになっているのは間違いなさそうです。

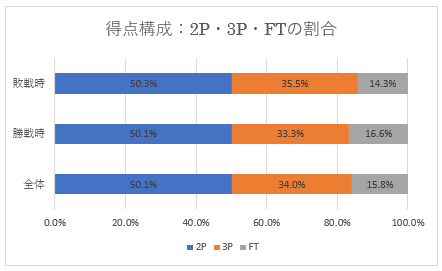

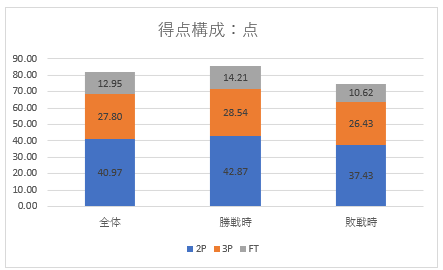

得点構成

得点の割合を見ると、2Pによる得点のバランスは基本的には保たれており、総得点のおよそ半分が2PFGによる得点になっています。チームの平均FG%を振り返っても、3P%は32.2%でリーグ19位とあまり確率が良くありません。

3Pがあまり得意なチームでないにも関わらず、敗戦時には3Pの得点の割合が勝戦時と比較して2.2%高くなっています。

相手ディフェンスにインサイドを固められて2Pシュートを防がれ、チームの強みを消されながら点差を広げられた時に、3Pシュートで何とか追いすがろうとしている。しかし、元々確率も良くないので追いつけない。という負け筋が見えてきます。

こう見ると、三河というチームの勝敗の鍵は、得点面よりもディフェンス面が重要であることが見え隠れします。

ディフェンス面

では、そんな重要と思われるディフェンス面について見て行きましょう。

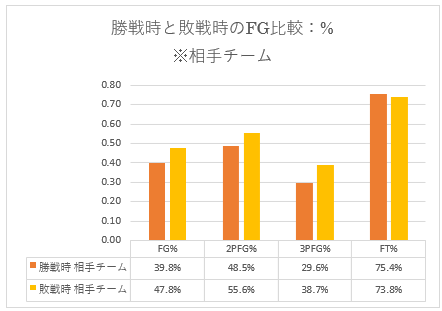

相手チームのFG

三河勝戦時の被FG%が39.8%と、CS出場チームの中では唯一40%を下回っているチームになります。

チームの2PEPSが1.15、3PEPSが0.96と、優秀なスコアラーを3人擁していても、オフェンスのメインになるのは2PFGとなっていることから、相手チームの3PFGMが増えると、火力で押し負けられてしまうので、やはりディフェンスが重要なファクターである裏付けになるでしょう。

上記グラフ上でも、3PFGAは勝敗で大きく変わりませんが、確率の面で9.1%も違っており、勝敗に大きく影響を与えているのは火を見るより明らかです。1st Roundの相手がリーグトップの3Pシューターチームである宇都宮なので、これはかなり不利なマッチアップになる可能性があります。

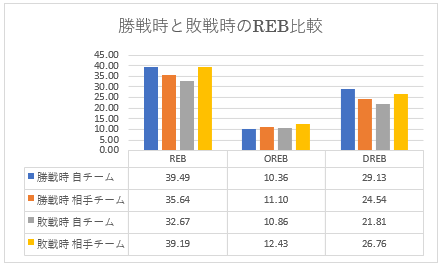

REB

勝戦時はやはり、DREBの本数が目立って多いです。OREBにおいては、確率の悪い3Pシュートに頼らず、よりイージーな2Pシュートを選択していることで、基本的には10~11本程度の確保と言ったところ。

ただ、敗戦時には3Pシュートに頼りがちと述べましたが、3Pシュートは外れるとロングREBとなりやすいのが特徴で、そちらに上手くアジャスト出来ていないことが見て取れます。

2nd Chance PTによる失点が勝敗時で大きな差が生じています。勝敗時で比べると3.93失点差もあるため、チームの基本戦術である2PFGを基調としたオフェンスでは2ポゼッションを確実に取らないと点差が開く一方になってしまいます。

敗戦時には被FG%も高く、そもそも相手チームのOREBシチュエーションが少なくなるはずなのに、被OREBの実数も増えているのは、CSに向けて修正が必要な部分でしょう。事実、勝戦時の2nd Chance PTs/OREBは0.90とかなり低めの水準ですからね。

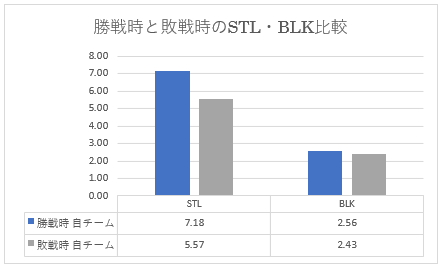

STL・BLK

勝戦時にはSTL数が1.61本も多くなり、平面でのディフェンス強度によって試合が左右されそうです。BLKはチーム平均が2.52本であり、リーグの中ではちょうど真ん中の12位。勝敗時に大きく差が生まれていないので、よりSTLの重要性が高いチームと言えます。

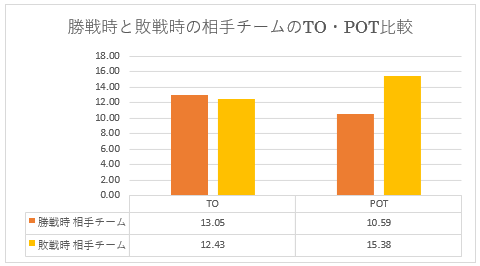

誘発するTOの数は勝敗時にはほぼ誤差と言える感じ。寧ろ、敗戦時のSTLが1.61本分少なくなるのに対し、誘発したTOの差は僅か0.62本という部分に対しては称賛をしたい所です。

勝戦時には誘TO:13.05本に対し、POT:10.59失点。被POTEは驚異の0.81。ディフェンスが機能すると、これだけ強い数字が出てくるんだな。と思う反面、敗戦時にはPOTによる失点が4.79失点と、2Pでは3本決めないと覆せない失点です。2nd Chance PTsによる失点よりも多いので、POTを抑えられるかどうかが最重要事項なのかもしれません。

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。

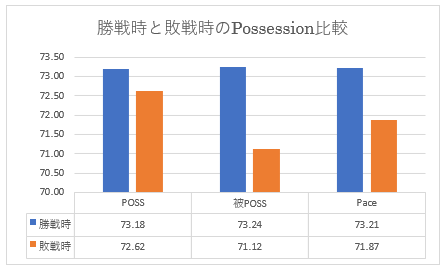

ポゼッション

被POSSに勝敗時に大きな差が生じています。ハーフコートオフェンスで試合のペースをコントロールするタイプのチームには弱い傾向にあります。

逆に自チームと同等のペースでゲームを展開するチームには強く出れるようです。同等のペースの場合は、両チームの得点効率がそのまま勝敗を分ける要素になるため、2PFG%・2PEPSの高さを前面に出せて、ゲームを支配することが出来そうです。

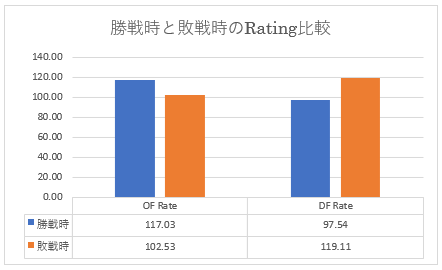

Rating

勝戦時にはDefensive Rateが97.54とかなり優秀な水準。Ratingを見てもOffensive Rateの勝敗時の差(14.50)よりもDefensive Rateの勝敗時の差(21.57)の方が大きいので、如何にディフェンスを機能させるかが重要なチームであるかが分かります。

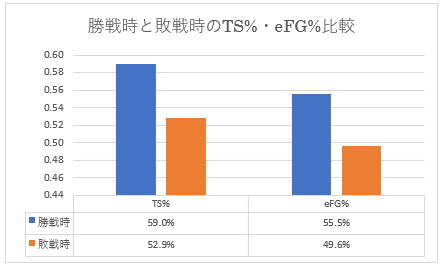

TS%・eFG%

勝敗時で差が大きいのは仕方が無いですが、敗戦時のeFG%が49.6%と50%に迫っているのは、3PFG%が実のところ大きく勝敗時に差があまりない(2.8%差)ことに起因しているからと推察しています。

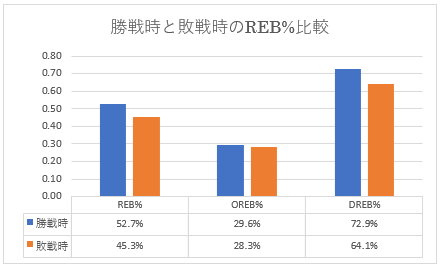

REB%

REBの項と同様ですが、REB%においてもREB能力が勝敗に影響を及ぼしているのは明確です。

DREB%は勝戦時72.9%は特段高い水準ではないですが、敗戦時の64.1%はかなり低いと水準です。

DREBシチュエーションが勝戦時:40.23回、敗戦時:34.24回と少ない上にDREB%も低くなってしまっているので、被FGAに至るまでのディフェンスも機能していないし、DREBも獲れていない最悪レベルのディフェンスになってしまっています。

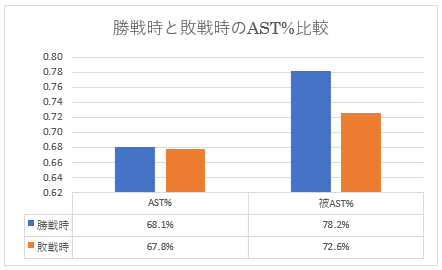

AST%

冒頭でも触れた被AST%ですが、勝戦時に78.2%と高い水準であることから、相手チームのハンドラーのスコアリングを効果的に封じていることが伺えます。

自チームのAST%においては勝敗に関わらず70%を下回っています。スコアラーであっても球離れが比較的良いと前述しましたが、チームの『色』としてはあくまでアイソレーションオフェンスにやや重きを置いている感じですね。

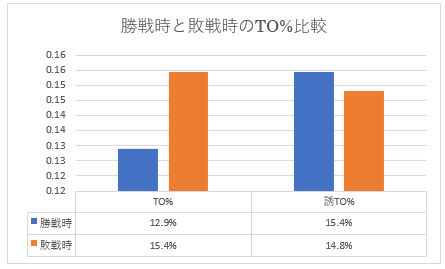

TO%

TO%が3.5%差と、勝敗に大きく影響を与えている印象です。

敗戦時のポゼッションを振り返ると、自チームと相手チームとで72.62-71.12と1.50ポゼッションの差があります。自チーム優位な試合のペースに引き込ませるために、プレーを焦ってミスをしている可能性があります。

誘TO%においては、勝戦時には15.4%という高い水準で相手チームにTOを強いています。

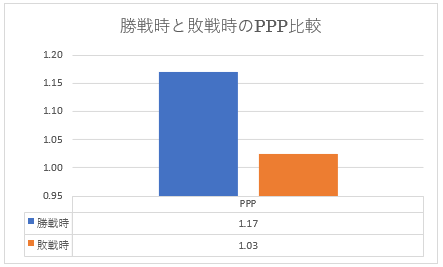

PPP

勝戦時には1.17と比較的高い効率でオフェンスを展開しています。2P主体のチームであるのに、ここまで効率が良いのは、実はチームとしての%3PFGAが44.7%と、リーグ5位の記録にあります。

ロスター上、明確に「3Pシューター」の役割がありそうなのが、レイマン選手・須田侑太郎選手・角野亮伍選手の3選手。この3選手がチームのスコアリングプレーヤーの2PFGAスペースを空ける効果をもたらしています。

ただ、この内、須田選手のみ3PFG%が29.2%と低調。ネームバリューや実績で3Pシューターの冠をかぶっている感じになってしまっています。シーズン序盤こそ3~4本決める試合も多かったですが、年明け以降は多くても2本の成功数に留まっています。

勝利のためにはスペースが重要になりそうなチームなので、抽象的ですが、3Pシューターの存在感が勝利へのファクターになるかもしれません。

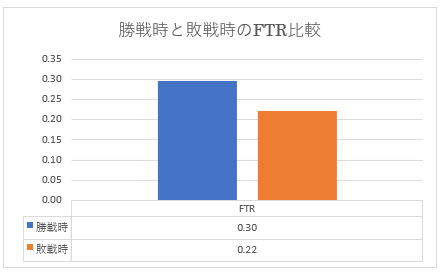

FTR

勝敗時でFTRが大きく異なります。FGの項で挙げた、勝戦時・敗戦時での2PFGシチュエーションの差を改めて提示しておきます。

2PFGAシチュエーションの比較(仮説)

- 勝戦時:ペイントアタック・ポストアップからのクリエイトが基本

- 敗戦時:プルアップのミッドジャンパーの割合増加

FTAを得るには、ペイントエリア内の攻防が最も確率が高く、逆にプルアップジャンパーではその確率が少なくなりやすいです。FTRが異なることから、この仮説の信ぴょう性が一層増すのではないでしょうか?

コメント