5/4にB1リーグレギュラーシーズンの全日程が終了したので、B1League 2024-25 Champion Ship(以下、CS)出場を決めた各チームをスタッツを中心に深掘りしようと思います。

第5弾は西地区2位の島根スサノオマジックです。

勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 37 | 23 |

| HOME | 20 | 10 |

| AWAY | 17 | 13 |

ホームでの試合の方が比較的勝率が高いのが特徴ですが、逆にアウェイだと、越谷や長崎、佐賀など、決して強豪とは言えないチームにも敗戦を喫しています。

地区別の勝敗状況

| 勝 | 負 | |

| シーズン全体 | 37 | 23 |

| 東地区 | 11 | 5 |

| 中地区 | 7 | 9 |

| 西地区 | 19 | 9 |

強豪が他地区に比べて多い中地区には負け越しています。その反面、所属地区である西地区では勝率が.678と高め。前述したように長崎や佐賀に足元をすくわれることはありますが、地区優勝を果たした琉球には3勝を挙げるなど強さを見せています。

CS出場チーム別戦績

| 勝 | 負 | |

| 合計 | 8 | 8 |

| 宇都宮ブレックス | 0 | 2 |

| 千葉ジェッツ | 2 | 0 |

| 群馬クレインサンダーズ | 0 | 2 |

| 三遠ネオフェニックス | 1 | 1 |

| アルバルク東京 | 1 | 1 |

| シーホース三河 | 3 | 1 |

| 琉球ゴールデンキングス | 3 | 1 |

前述したように、同地区で優勝を果たした琉球には3勝1敗と強さを見せています。1st Roundで早くもぶつかるので、シーズン終盤に調子を上げてきた琉球と、どのような結果になるか今から楽しみなBリーグファンは多いはず。

対戦結果だけを見た傾向としては、ボールムーブメントを基調とするチームに弱いかな?という印象。逆にハンドラーのアイソレーションが多い印象を受ける千葉には強みを見出しています。

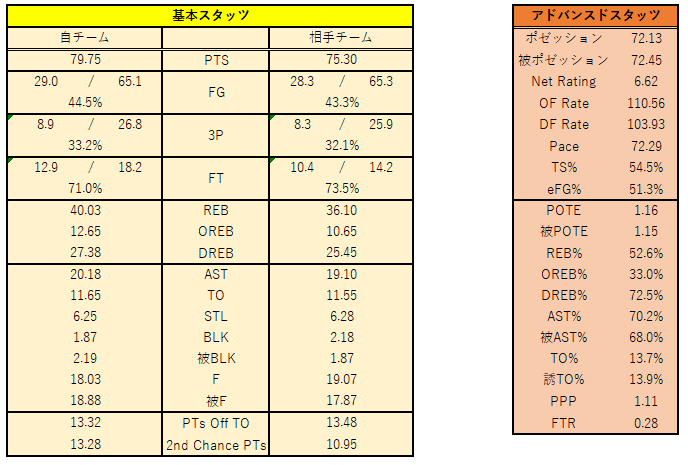

スタッツ情報

シーズン終盤になってからデータを整理したので、印象面での積み上げはそこまでないのが正直なところですが、改めてデータを眺めると、スコアラーの安藤誓哉選手(平均得点:16.3得点;リーグ14位。日本人選手ではリーグ1位)やコティ・クラーク選手(同:14.4得点)の存在感が強く、平均得点が2桁を超える選手が5人いるので、オフェンスに寄っているチームなのかと思っていました。

しかし、蓋を開けてみると、3PFG%は33.2%とそこまで高くもなく、逆にREBが40本を超え、REB%:52.6%、DREB%:72.5%とリーグNo.1のREBチームである琉球に匹敵するREB力を誇っている、ディフェンスにも定評のあるチームでした。

総合的には攻守にバランスが取れたチームと言ったところでしょうか。これから勝敗時のデータ比較を見て紐解いていきましょう。

得点面

まずは、島根の得点面について見て行きましょう。

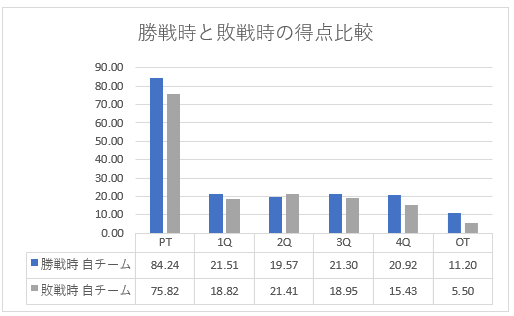

勝戦時と敗戦時の得点比較

勝戦時にはQ平均20.82得点と高いオフェンス力を感じさせます。難点があるとしたら、ベンチメンバーが出てくる第2Qではやや失速気味で得点が落ち込んでいます。

また、島根の今シーズンの闘いの中で、ダブルOTまでもつれ込んだ試合が2試合(10/27秋田、12/28@千葉)あり、いずれも勝利を収めるなど、クラッチゲームを勝ち切る強さがあります。

敗戦時には、勝戦時と異なって第2Qで息を吹き返している様子が分かります。前半の平均得点で言えば、単純計算ですが勝戦時では40.08得点、敗戦時では40.23得点。前半の成績だけではまだ勝敗が分からない傾向があります。

後半になると、勝敗時で得点能力がかなり変わっています。1つ考えられることは、敗戦時には第2Qでも主力が出続けていることで、後半にガス欠してしまうことがあると思われます。

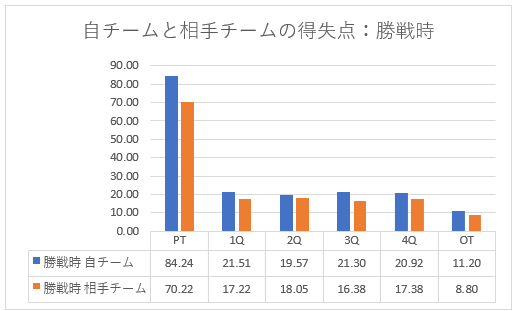

勝戦時の得失点

84.24得点・70.22失点と、オフェンスにもディフェンスにも振り切れた結果という印象。特に前後半の出だしの得失点差が+4~5点あるので、そこで一気に流れを持ってきて勝ち切るというパターンが多そうですね。

ただ、ここでも気になるのが第2Q。得失点差こそ+であるものの肉薄しています。やはり2ndラインナップの攻撃力が著しく低いことが伺えます。

チームNo.2スコアラーのクラーク選手が今シーズン全試合でベンチスタートとなっているのは、2ndラインナップが弱いこのチームにおいてはある意味、理にかなっているとも言えます。

懸念点としては、攻め手がクラーク選手に依存していることで、オフェンスの停滞を生んでいる可能性もあるのではないでしょうか?

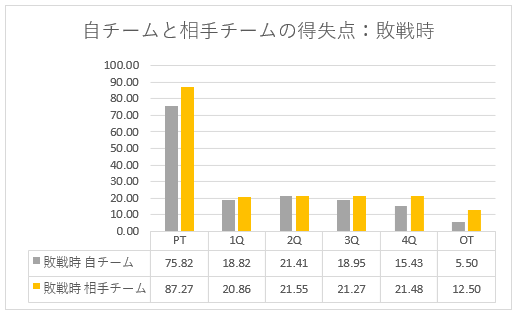

敗戦時の得失点

後半に失速気味で、際立つのが第4QとOTの得失点差。今シーズンの敗戦試合を見ていくと、12/1@三遠で100ゲームで大敗した試合を除けば、前半につけた10点差を大逆転負けされた試合も少なくありません。

「クラッチゲームを勝ち切る強さがある」と前述しましたが、あくまでそれはどちらに勝敗が転ぶか分からないシーソーゲームのような流れの場合で、相手の勢いに押されてしまうと、それを押し返す能力があまりありません。

オフェンス面

次に、得点に直結するオフェンスに関連するデータを基本スタッツから見て行きましょう。

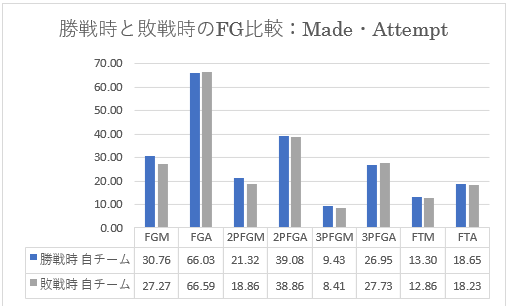

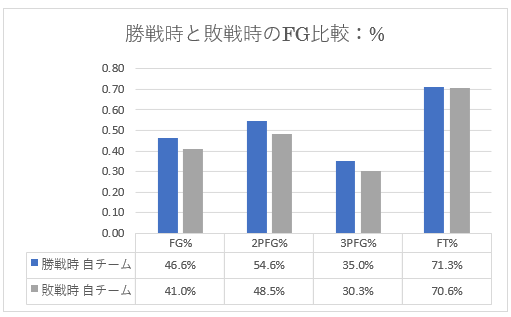

FG

勝敗の差でFGAにはほとんど差がありませんが、確率には大きな違いがあります。確率が悪ければ負けるのは至極当たり前の話ですが、背景にはショットセレクションの精度が勝敗に影響していると考えられます。

戦犯を見つけると言う趣旨はないですが、このチームのオフェンス面におけるXファクターはスコアラーの安藤選手でもなく、クラーク選手でもなければ、個人的には津山尚大選手だと思っています。

津山選手はチーム6番目のスコアラーながら、チーム全体のFGAの内、個人選手のFGAが占める割合である%FGAは、2ndスコアラーであるクラーク選手の10.9%を上回る11.2%。%FGA3Pでは1stスコアラーの安藤選手の23.2%に次ぐ18.0%。

このような%FGAを記録する中、津山選手のFGスタッツはこの通り。

- 平均得点:8.1得点

- FG:2.7/7.8(34.9%)

- 3P:1.7/5.1(33.9%)

3PはギリギリEPS:1.00点を超える水準。詳細なデータを集めているわけではありませんが、公式記録を眺めていると、津山選手が2ケタ得点している試合は敗戦試合が比較的多いです。このことから読み取れることは、津山選手が実は割とチームの流れに関係なく「俺に寄越せ!」というややセルフィッシュな選手なのかもな、という印象がスタッツから伺えます。

こういう選手が1人いた方が強さの天井が上がるのは分かるので、津山選手自体を否定することはしませんが、チームとしては使いどころを見極めるのが重要だと思います。

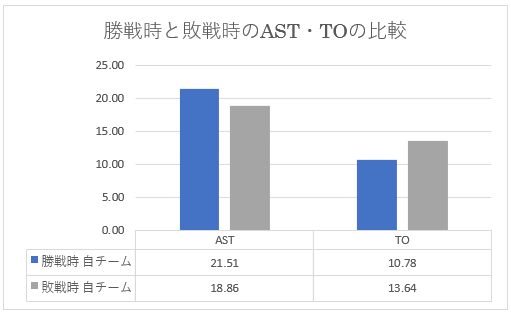

AST・TO

勝戦時のTO:10.78本はかなり優秀で、勝戦時に限れば、これまで分析・解説した中では宇都宮の10.52本に匹敵する正確性を持ち合わせています。勝戦時のAST/TOは1.99とかなり高水準ですね。

敗戦時には分かりやすくASTが減り、TOが増えています。基本的には1stオプションがハンドラーやPGの選手となるチームで、シーズンの序盤・終盤では安藤・津山両選手の2ガードラインナップなので、この2選手の出来に試合が掛かっていると言っても過言では無いかも知れません。

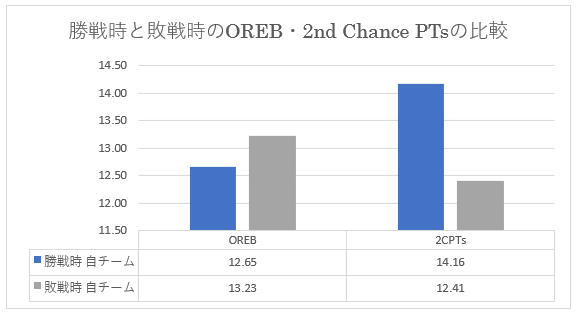

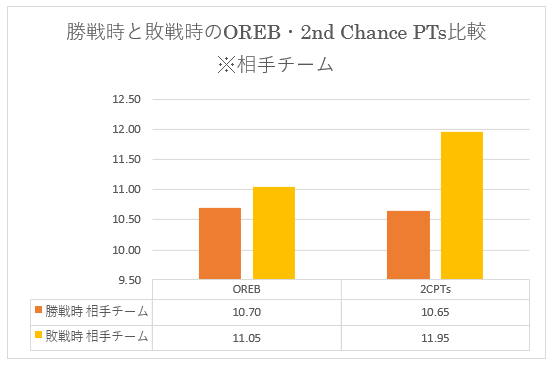

OREB・2nd Chance PTs

見比べると勝戦時の効率の良さが一目瞭然で際立ちますね。

2nd Chance PTsによる得点はリーグ4位の797得点。内、約半分の332得点をニック・ケイ選手(173得点)とジェームズ・マイケル・マカドゥ選手(159得点)が獲得しています。両選手ともに206cmの長身選手で、OREBを積極的に確保しに行き、それぞれOREB:2.7本、2.6本とアグレッシブな選手で好感が持てます。

というか、スタッツを振り返ってて思いましたが、島根は2ガードにツインタワーを同時にラインナップに置いてる面白いチームなんですね。

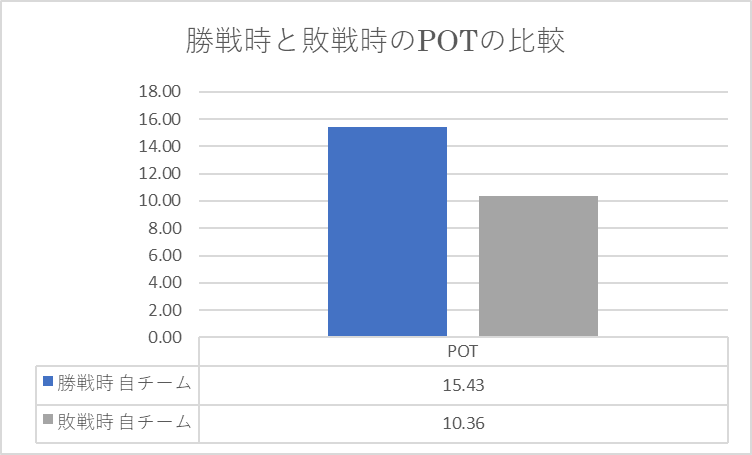

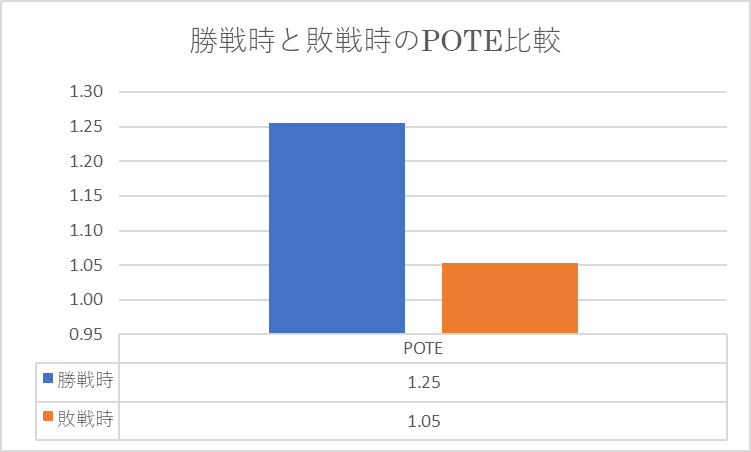

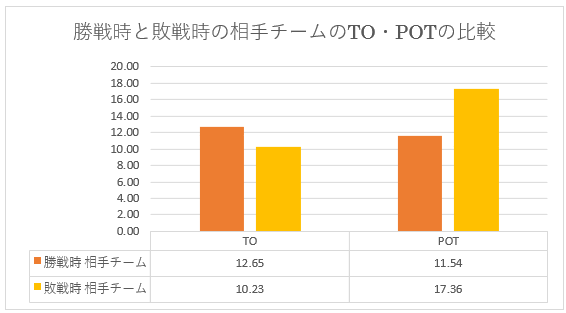

Points Off Turnover(POT)

POTは勝敗時で5.08点分の差が出ています。POTEに換算すると際立った差はないですが、実数でこれだけ差があるということは、実はディフェンスから流れを作って試合を優位に進めるチームと言えます。

逆に考えると、ディフェンスで流れを作れなかった時にオフェンスで押し切ろうにも押し切れない弱さを持っているとも言えます。

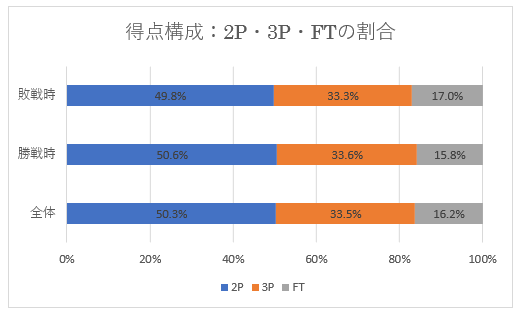

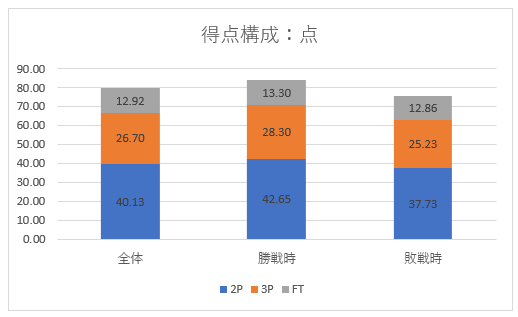

得点構成

得点の内訳は結構美しい比率をしています。敗戦時の方がFTの割合が高めに出ています。

また、今シーズン全体の2Pによる得点が40.13得点を平均しているのに対し、勝戦時には+2.52得点、敗戦時には-2.40得点と、2Pによる得点の振れ幅が勝敗に影響を及ぼしている可能性があります。

ディフェンス面

次に気になるディフェンス面について見て行きましょう。

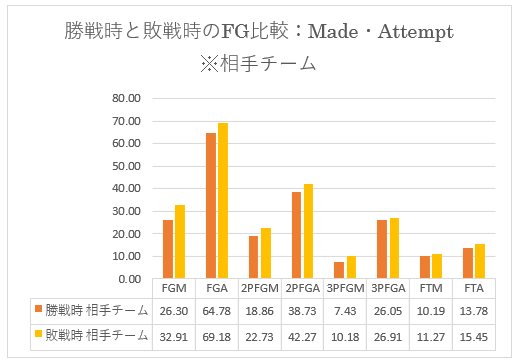

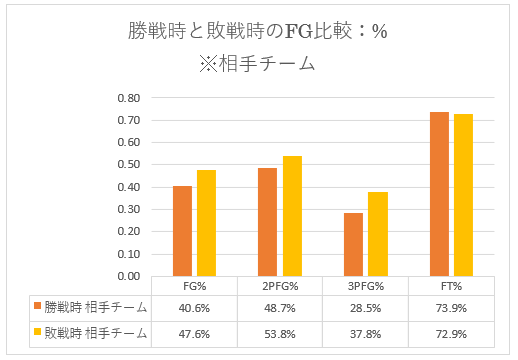

相手チームのFG

勝戦時の被FG%はこれまで分析・解説をしてきた4チームのいずれと比べても低い水準。リーグNo.1のDefensive Rateを誇るA東京よりも優れた数値です。

特に被3PFG%の低さが素晴らしく、被3PFGA:26.05と決して少なくは無いのにも関わらず、28.5%の確率でしか3Pシュートを許していません。

※最近は1万人規模のホームアリーナを有するチームが多い中、手狭な市民体育館をホームコートにしているから、相手チームのシュート感覚を狂わしている可能性が微レ存…。

ただ、敗戦時にはその被3PFG%が爆増。37.8%も許しています。試投数がほとんど変わらないことから、クローズアウトが間に合ってないなどの要因が考えられます。また、被2PFGについても、試投数・成功数・確率いずれも著しく悪化しているので、相手の戦術に上手くアジャスト出来ずにディフェンスが崩壊してしまっていることが予測されます。冒頭に述べた、「ボールムーブメントを基調とする宇都宮や群馬に弱い」という根拠になり得るかも知れません。

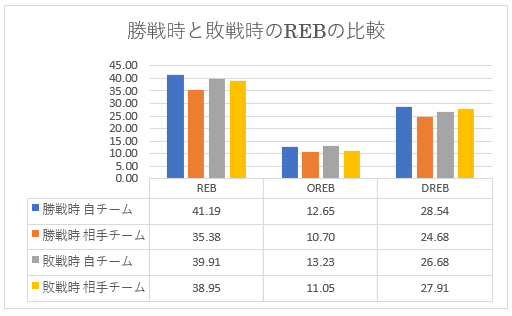

REB

シーズン平均のDREB%が70%を越えていますが、意外と勝戦時であってもDREBが30本を超えていません(あくまで勝戦時の平均ですが)。

その代わり、OREBをきっちり確保しているので、相手のDREB→トランジションオフェンスを防いでいる結果にもなるので、優秀なリバウンダーチームという評価に変わりはありません。

ただ、相手チームのOREBは勝戦時であっても10.70本確保されており、2nd Chance PTsの期待値も1.00失点に近いので、優勢であっても注意は必要です。

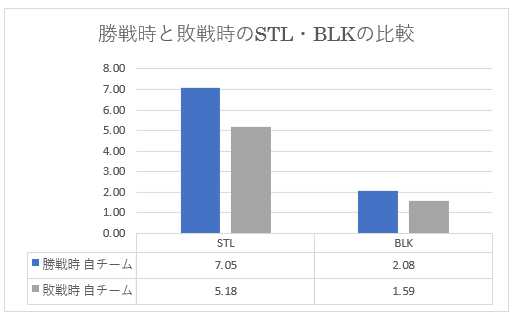

STL・BLK

勝戦時のSTLが7本を超えているのは素晴らしいです。

STLに関して特筆すべきは、一般的にバックコートポジションの小さい選手が多くなると考えられますが、島根ではCのマカドゥ選手がチームトップの1.9STL。リーグでも2位の成績です。また、ツインタワーの一角であるニック選手も1.0STLと、インサイドの選手がSTLを多く記録しています。

反面、BLKが著しく少ないので、リムプロテクト能力はあまり高くないと言えます。

敗戦時のPOTの上昇率がかなり大きいです。POTシチュエーションは必ずしもトランジションシチュエーションには限りませんが、敗戦時の被3PFG%が37.8%と極めて高い確率で決められていることを考えると、ハーフコートでのディフェンスが機能していないと言うよりは、トランジション3Pへケアが出来ていない可能性が高いです。これは試合を見ている人の印象や、プレーbyプレーを振り返らないと分からない事象ですが。

アドバンスドスタッツ

最後にアドバンスドスタッツについて見て行きましょう。島根というチームの意外な顔が明らかになりました。

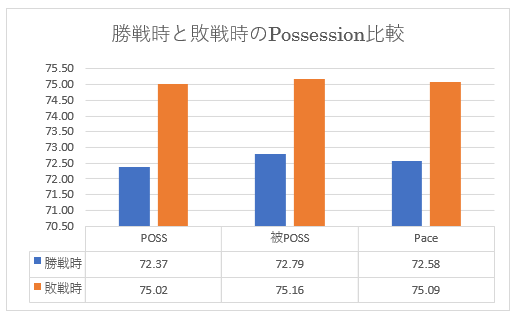

ポゼッション

2ガードを敷くチームなのでかなり意外だったのですが、勝戦時の方が試合のペースを抑えていました。

2ガード・ツインタワーの布陣を敷いて、その上でガードの%FGAが多いチームなので、基本戦術はピック&ロール(ピック&ポップ)をどんどん活用してハーフコートで勝負を仕掛けるタイプのチームと言えます。

逆にポゼッションゲームには非常に弱く、敗戦時の得失点差:-11.45という大きさからも分かります。前項の通り、トランジションディフェンスが弱いことの裏付けにもなりそうです。

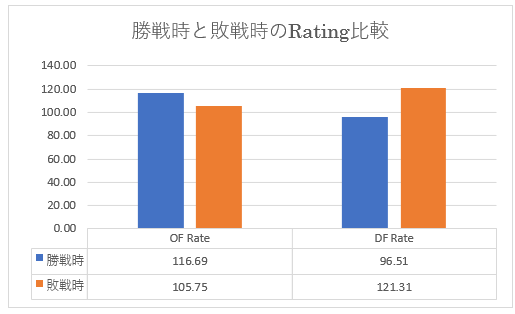

Rating

こちらも意外だったのが、勝戦時のDefensive Rateが96.51と素晴らしい成績。これはリーグトップのディフェンス力であるA東京の勝戦時Defensive Rateに匹敵します。

また、敗戦時であってもOffensive Rateが105.75と、勝戦時と比較すると流石に低いですが、それでもパッと見てDefensive Rateよりも大きな違いはありません。勝敗の鍵を握るのはディフェンスなのかもしれません。

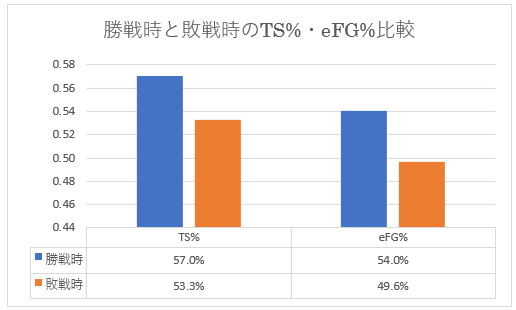

TS%・eFG%

敗戦時であってもeFG%が50%に迫る、比較的効率性の高いチームという評価が出来ると思います。当初、平均得点も高い安藤選手が乱発系PGという評価をしていましたが、このデータを見るとその評価は取り消さないといけませんね。

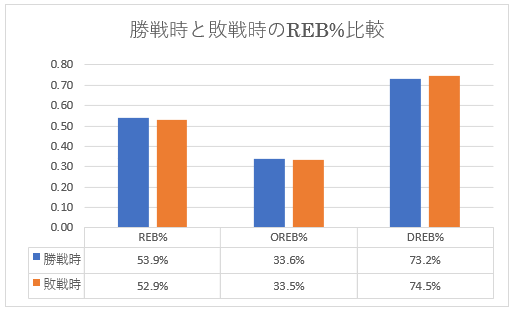

REB%

REB%の項目はいずれも差はひっ迫しています。REB争いの観点で言えば、苦手としているポゼッションゲームには影響を及ぼしていないことが伺えます。

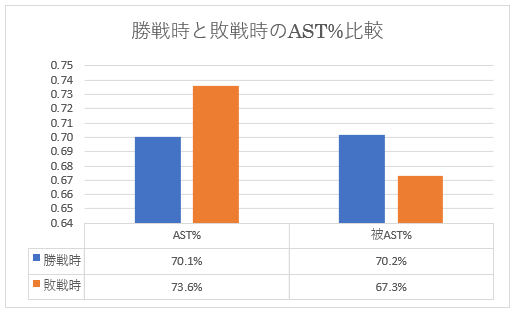

AST%

これも意外だったのですが、敗戦時の方がAST%が多いことでした。勝利時のAST%も70.1%と高水準ですが、敗戦時にはさらにアシストに依存した形でFGMが生まれていることが分かります。

2ガードを採用するメリットは、プレーメイカーが2人いることで相手守備を崩しやすくなる点です。しかしその一方で、サイズの小さなハンドラー2人が並ぶことで、アイソレーション時に不利になるという側面もあります。

このデータからは、攻撃の組み立てに成功しているように見えて、実は個の力不足が露呈しているという、やや矛盾した仮説も浮かび上がってきます。

被AST%の方に視点を移すと、敗戦時の方が低くなっています。相手チームのスコアリングハンドラーの得点が重なるとやられやすいことが捉えられそうですが、実は、敗戦時の方がASTを基点としたFGMの実数は多くなります。

勝敗時の被ASTを基点としたFGMの実数

- 自チーム勝戦時:18.46本(=26.30本×70.2%)

- 自チーム敗戦時:22.15本(=32.91本×67.3%)

「相手チームのスコアリングハンドラーの得点が重なるとやられやすい」のではなく、「相手チームのスコアリングハンドラーが機能すると、相手のボールムーブメントにやられやすい」という仮説が成り立ちます。

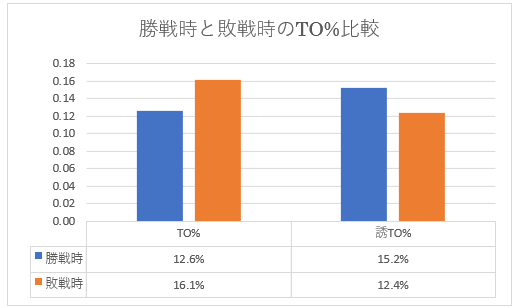

TO%

TO%を見ると、REB%と異なり、TOが苦手としているポゼッションゲームに大きく影響を及ぼしていることが分かります。

また、敗戦時には相手チームのSTLが7.95本も記録されており、自チームのTO:13.64本からの割合としては58.3%と半分以上を占めています。

ディフェンスで流れを作れないと、オフェンスの集中力も切れてしまう、典型的な負けゲームになってしまうので、やはりディフェンスが重要なチームと言えるでしょう。

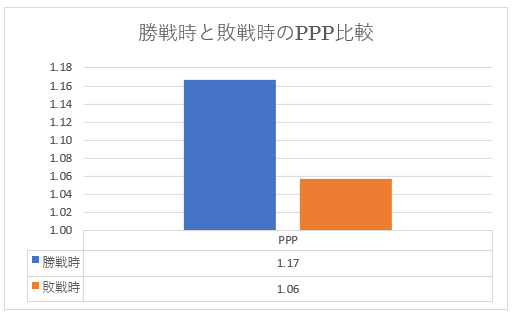

PPP

稀に敗戦時でもPPP:1.10後半~1.20前半を記録することもあるため、見た目以上に波は大きいです。ただ、勝戦時でもPPP:1.00未満の試合が2試合。内1試合は千葉とのダブルOTを制した試合なので、粘り強さもあるチームです。

FTR

グラフ化すると小数点3位以下の影響で大きな差があるように見えますが、実数的にはいずれも0.29とほぼ誤差と言ったところです。

コメント